Daniel Arsham: «Il talento è solo una variabile in questo mondo»

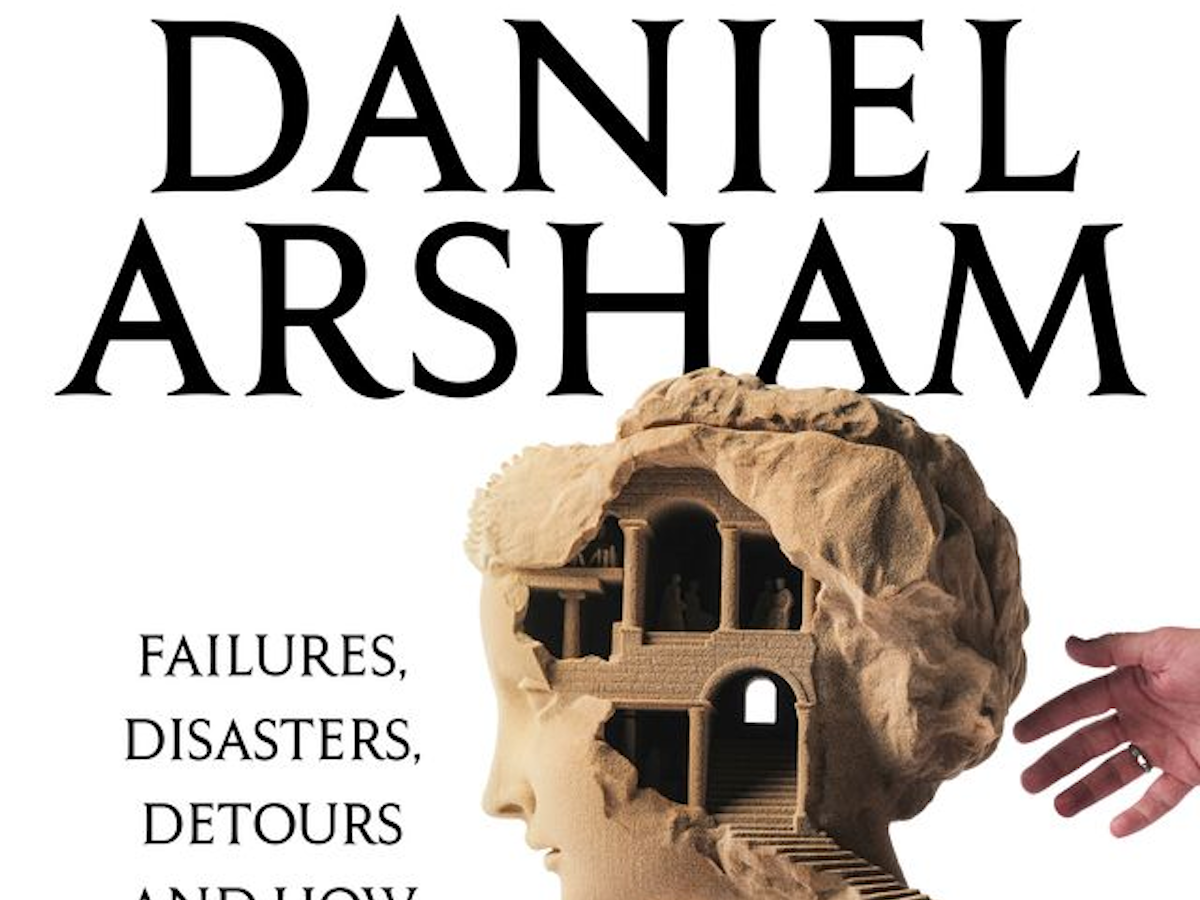

Tra arte, moda e capitalismo culturale, Daniel Arsham racconta in questa intervista il lato meno romantico del diventare artista e quelle verità (anche scomode) che raramente vengono dette. Un’anticipazione del suo nuovo libro Future Relic, in uscita a marzo, dove svela cosa accade davvero tra l’inizio e il successo

«La verità è che non esiste un modo giusto di fare arte. A saperlo prima, mi sarei preoccupato meno; oggi mi spaventa la stagnazione, non il fallimento». Così Daniel Arsham risponde quando gli chiedo cosa avrebbe voluto sapere all’inizio della sua carriera. Ne parla in maniera approfondita nel suo libro “Future Relic: Failures, Disasters, Detours and How I Made a Career as an Artist“, in uscita il 17 marzo 2026: non un’autobiografia né un manuale motivazionale, ma una guida irregolare costruita su ciò che nessuna scuola d’arte insegna; come funzionano davvero il potere, il denaro, la visibilità, e cosa significa restare nel tempo abbastanza a lungo da trovare una voce.

Artista che scolpisce il tempo, collaboratore di alcuni dei più grandi designer e brand al mondo (da Tiffany & Co. a Porsche, fino a Virgil Abloh, giusto per intenderci), architetto di mondi ibridi ed esploratore di rovine contemporanee, Arsham lavora da anni nel punto di fusione tra arte, design e cultura pop. Le sue opere – statue erose, oggetti familiari cristallizzati, reliquie di un futuro inventato – parlano di memoria, consumo e trasformazione. Ma cosa succede quando l’artista che ha fatto della patina del tempo la sua firma si mette a nudo, raccontando dubbi, fallimenti e il prezzo della libertà? In questa intervista, il creativo americano smonta i miti del successo creativo.

Se avessi letto Future Relic all’inizio della tua carriera, avresti fatto qualcosa di diverso?

«No, non credo che avrei cambiato direzione. Sicuramente però mi sarei preoccupato meno. Il libro infatti parla di permesso. E per permesso intendo darsi la libertà di muoversi lateralmente, di pensare fuori traiettoria e di prendersi il tempo necessario. Accettare che le cose possano anche decadere, cambiare forma e poi tornare. All’inizio ho consumato molta energia chiedendomi se stessi facendo la cosa giusta. La verità è che un modo giusto non esiste. Se lo avessi capito prima, avrei imparato molto prima a fidarmi del tempo».

Qual è la cosa che nessuna scuola d’arte ti insegna ma che è cruciale per sopravvivere come artista?

«La scuola d’arte non ti insegna come funziona realmente il potere. Ti insegna come creare un’opera e parlarne, ma non come funzionano il sistema. Come si muove l’attenzione. Come scorre il denaro. Come si consolidano le relazioni nel tempo. Per sopravvivere come un’artista deve capire che il talento è solo una variabile. Resistenza, chiarezza e tempismo sono altrettanto importanti».

Guardando indietro, qual è stata la parte più difficile del tuo percorso e il fallimento che ti ha davvero cambiato?

«La parte più difficile è stata la lunga via di mezzo. Ovvero, non l’inizio, non il successo visibile, ma quegli anni in cui le cose funzionavano appena abbastanza per continuare ma non abbastanza da sentirsi sicuro. Il fallimento, o meglio, la lezione che più mi ha cambiato è stato capire che aspettare la validazione altrui è una strategia fallimentare. A un certo punto ho capito che se non avessi definito io il valore del mio lavoro, lo avrebbe fatto qualcun altro, e avrebbe sbagliato».

Il tuo più grande rimpianto?

«Probabilmente il tempo. Il tempo non passato con le persone che amo perché pensavo che l’urgenza creativa fosse permanente. Oggi ho capito che solo una parte di quell’urgenza è reale, molta è costruita. Ora riesco a distinguere meglio la differenza».

Chi o cosa è stata la tua principale ispirazione all’inizio?

«All’inizio l’ispirazione veniva dall’architettura, dalla storia e dal tempo. Ero ossessionato dalle rovine, dalle città, da come le civiltà lasciano tracce dietro di sé. Ero meno interessato agli artisti, non li ho mai visti come “eroi”. Quello che più mi incuriosiva e affascinava erano i sistemi, gli edifici e quegli oggetti che sopravvivono ai loro creatori».

Quando hai sentito per la prima volta di “avercela fatta”?

«La prima volta è stata quando ho capito che potevo andare avanti alle mie condizioni. Non quando è stata organizzata una mostra in un museo o quando le vendite sono aumentate. Ma quando ho capito che potevo dire di no e sopravvivere comunque. Oggi l’idea di “avercela fatta” mi sembra priva di significato. Non è una destinazione. È una condizione che si riconfigura continuamente.

Quale pensi sia stato, ad oggi, il tuo più grande traguardo?

«Aver costruito un linguaggio flessibile ma riconoscibile, capace di esistere in un museo, su un polso, in un libro o in un qualsiasi spazio pubblico restando coerente. Non è stato facile, raggiungerlo ha richiesto tempo e disciplina».

Cosa ami di più e cosa odi di più del tuo mondo?

«Sicuramente amo la libertà di costruire universi. Di connettere idee tra discipline diverse. Quello che invece “odio” è la pressione costante di dover “performare” e portare a casa “risultati rilevanti”. Il rumore può soffocare il lavoro se glielo permetti».

Oggi chi sono i veri mediatori artistici: curatori, gallerie, brand o… algoritmi?

«Tutti quanti. Ma gli algoritmi sono i più potenti perché fingono di non esserlo. Il loro potere è più sottile. Nel senso che curatori e gallerie sono visibili, i brand espliciti. Gli algoritmi operano in silenzio e modellano il gusto dichiarandosi neutrali».

Cosa pensi davvero dei social media: piattaforma democratica o trappola?

«Sono nati come strumento democratico e sono diventati “estrattivi”. Possono ancora essere utili, ma premiano la velocità rispetto alla profondità e la ripetizione rispetto al rischio. Se si confonde la visibilità con il significato, diventano rapidamente una trappola».

Libertà o successo?

«Libertà. La rilevanza segue la libertà molto più spesso del contrario. Se insegui prima la rilevanza, costruisci sulla timeline di qualcun altro».

Che ruolo ha la moda nel tuo pensiero oggi?

«La moda è centrale nel mio modo di pensare alla circolazione e alla velocità: è un laboratorio in cui le idee attraversano la cultura a ritmi accelerati. Non la vedo come qualcosa di separato dall’arte, ma come un altro linguaggio. Con i suoi vincoli e regole diverse, certo, ma con altrettante possibilità».

Tra le collaborazioni (moda, design, orologeria, automotive), quale è stata la più felice?

«Quelle in cui ho ricevuto fiducia immediata e totale, a prescindere dal settore. Quelle in cui la conversazione non riguardava l’applicazione di un logo, ma la creazione di qualcosa di nuovo. In generale ho apprezzato di più lavorare nel design e nell’oggettistica perché richiedono precisione e umiltà allo stesso tempo.

Con chi vorresti collaborare ora o quale campo esplorare?

«Al momento mi interessa una più profonda integrazione architettonica. Gli ambienti che le persone abitano, piuttosto che quelli che vedono. Meno oggetti, più spazi ed esperienze».

L’arte si è venduta al capitalismo o ha smesso di fingere di esserne fuori?

«Non si è venduta: ci è sempre stata dentro. È cambiata l’onestà. È sparita la finzione. Questa è una verità scomoda, ma che, una volta accettata, rende tutto più chiaro».

“Commerciale” è ancora un insulto?

«Commerciale” è ancora usato come insulto, ma soprattutto da chi confonde purezza con invisibilità. Circolare non indebolisce un lavoro: lo mette alla prova».

Cosa hai sacrificato per la tua carriera e non rifaresti?

«Anonimato, tempo e una certo tipo di semplicità. Adesso non sacrificherei più salute o presenza: niente vale davvero queste due cose».

Se Future Relic parla di tracce nel tempo, cosa speri resti del tuo lavoro?

«Non un oggetto preciso, ma un modo di pensare il tempo. Ricordare che le cose si erodono, si trasformano e nonostante tutto continuano a contare qualcosa. Che le tracce bastano».