L’architettura che ama la luce

Sono tanti gli architetti che, prima di considerare materiali e spazio, si sono concentrati su uno degli elementi più effimeri: la luce. Scopriamo alcuni edifici iconici della storia dell’architettura. Le Corbusier e Louis I. Kahn ma anche gli architetti Tadao Ando, Peter Zumthor e Carlo Scarpa hanno sviluppato progetti seguendo le suggestioni della luce naturale

La luce è una delle tematiche più intriganti e frequenti nella progettazione architettonica. Naturale o artificiale, come il vento, il suono e la pioggia, questo elemento è stato quello tra i più efficaci per cambiare il corso dell’architettura contemporanea. Da sempre i grandi architetti si lasciano guidare dalla luce anche nella scelta dei materiali da costruzione. Usano la luce per evidenziare i contrasti tra le diverse superfici e utilizzano materiali che consentono di creare una distribuzione della luce molto specifica nei diversi ambienti. Parlare di luce naturale in architettura significa modellare lo spazio dandogli carattere e riconoscibilità, sfruttando al massimo le pareti esterne e la copertura.

Nel 1923 Le Corbusier ha scritto nel saggio “Verso una Architettura”: “L’Architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico, dei volumi assemblati nella luce,” riferendosi ad un uso della luce come generatrice di effetti di chiaroscuro, non tanto nella definizione degli spazi interni, ma soprattutto nella definizione dei volumi e dello spazio architettonico. Sono tanti gli esempi in cui il grande architetto francese ha utilizzato la luce per creare non solo degli ambienti fortemente funzionali, ma anche densi di atmosfera. Tra questi c’è sicuramente Notre Dame du Haut, nei pressi di Ronchamp, nella Francia orientale, progettata negli anni ’50. In questa studiatissima architettura, la luce cambia colore a seconda di dove si riflette; le finestre posizionate in modo irregolare rivelano l’estremo spessore dei muri che orchestra la luce in modo imprevedibile. Le pareti interne per tutto il corso del giorno mutano l’intensità luminosa, dal bianco e dal grigio chiaro ad una fitta ombra molto scura.

La luce che scorre sulle superfici, rendendole a loro volta diffusori luminosi, è presente anche nelle architetture di Alvar Aalto. Le sue chiese e i suoi edifici pubblici sono concepiti spesso come grandi amplificatori di luce.

Chiese, musei, grandi edifici pubblici: il 900 è costellato di architetture imperniate sull’importanza della materia luminosa. I musei, per esempio, fin dai tempi della costruzione del Louvre, erano sistematicamente organizzati con sale chiuse da lucernai.

Un esempio magistrale è il Guggenheim (1956) a newYork di Frank Lloyd Wright, dove lo spazio centrale è illuminato dall’alto come nei modelli ottocenteschi. Tuttavia qui la tipologia del museo è stata trasformata in maniera radicale: una rampa continua a spirale si snoda verso l’alto lasciando filtrare una striscia di luce tra una spira e l’altra.

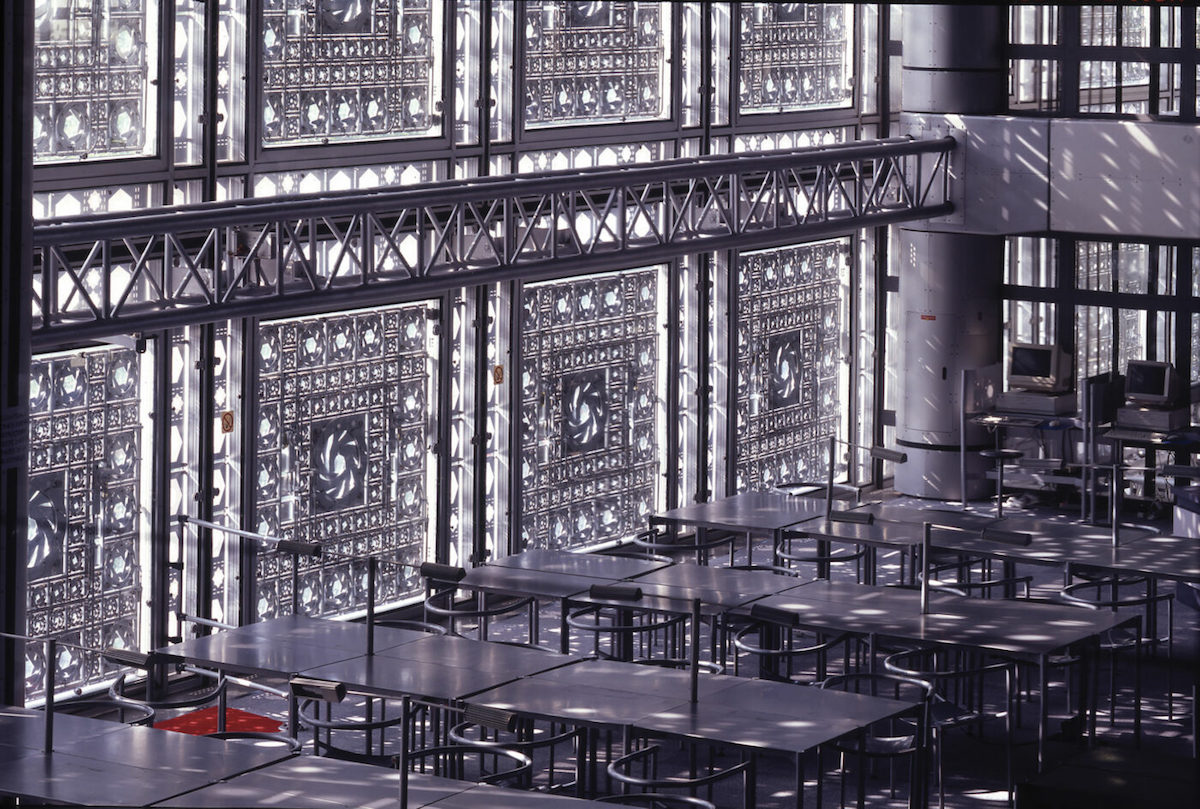

Un’altro architetto che ha fatto delle luce una componente essenziale dei suoi progetti è Jean Nouvel. L’Institut du monde arabe (IMA), da lui progettato a Parigi, è un esempio all’avanguardia di progettazione; summa di controllo critico e misurazione della luce, dove milioni di aperture collaborano per integrarsi in modo ottimale nell’edificio.

Decisamente innovativo è anche il Kimbell Art Museum a Fort Worth, Texas (1972) di Louis Kahn. Il progetto si compone di una serie di tunnel affiancati, coperti da volte cicloidali che integrano un dispositivo capace di schermare la luce diretta e rinviarla verso la superficie delle volte che diventano così dei grandi diffusori.

Nella Menil Collection a Houston, Texas (1986) Renzo Piano ha organizzato una serie pannelli curvi posti sotto una leggera copertura trasparente, in grado di riflettere la luce su entrambe le superfici e di immetterne all’interno la massima quantità, sempre in modo omogeneo.

Per andare ad esempi più recenti va ricordato il Kunsthaus a Bregenz (1997) di Peter Zumthor. Si tratta di un museo concepito per l’illuminazione diurna. Nonostante la luce venga trasmessa o riflessa per tre volte (dalla facciata, dai serramenti isolanti e dal lucernario) risulta sufficiente ad illuminare gli ambienti interni. Ogni sala ottiene, così, un’atmosfera di luce naturale sebbene non siano presenti finestre visibili. Un altro architetto da citare per la sua capacità di ideare edifici dal forte carisma, è sicuramente Tadao Ando, maestro nello sviluppare progetti sorprendenti che infondono serenità utilizzando solo due materiali: il cemento e la luce. Tra i tanti progetti, abbiamo scelto la Chiesa della Luce (1989), Ibaraki, a Osaka in Giappone.

Non possiamo che finire con uno dei maestri indiscussi della storia dell’architettura, Carlo Scarpa. Le sue opere continuano a ispirare designer e architetti, attratti da un patrimonio sterminato di forme, dalla sua ironia, ma soprattutto da un modo di concepire l’architettura che vede nell’aria, nei colori e soprattutto nella luce, degli strumenti espressivi al pari dei materiali da costruzione. Esempio eccelso, il negozio Olivetti di piazza San Marco (1957- 1958). In questo luogo si capisce cosa s’intende per architettura come “arte visuale”. Gli ambienti sono pavimentati con tessere colorate di marmo e vetro di Murano, intervallate da pietra bianca e lucida: per effetto della luce, i colori così diventano più chiari man mano che ci si allontana dalle finestre.