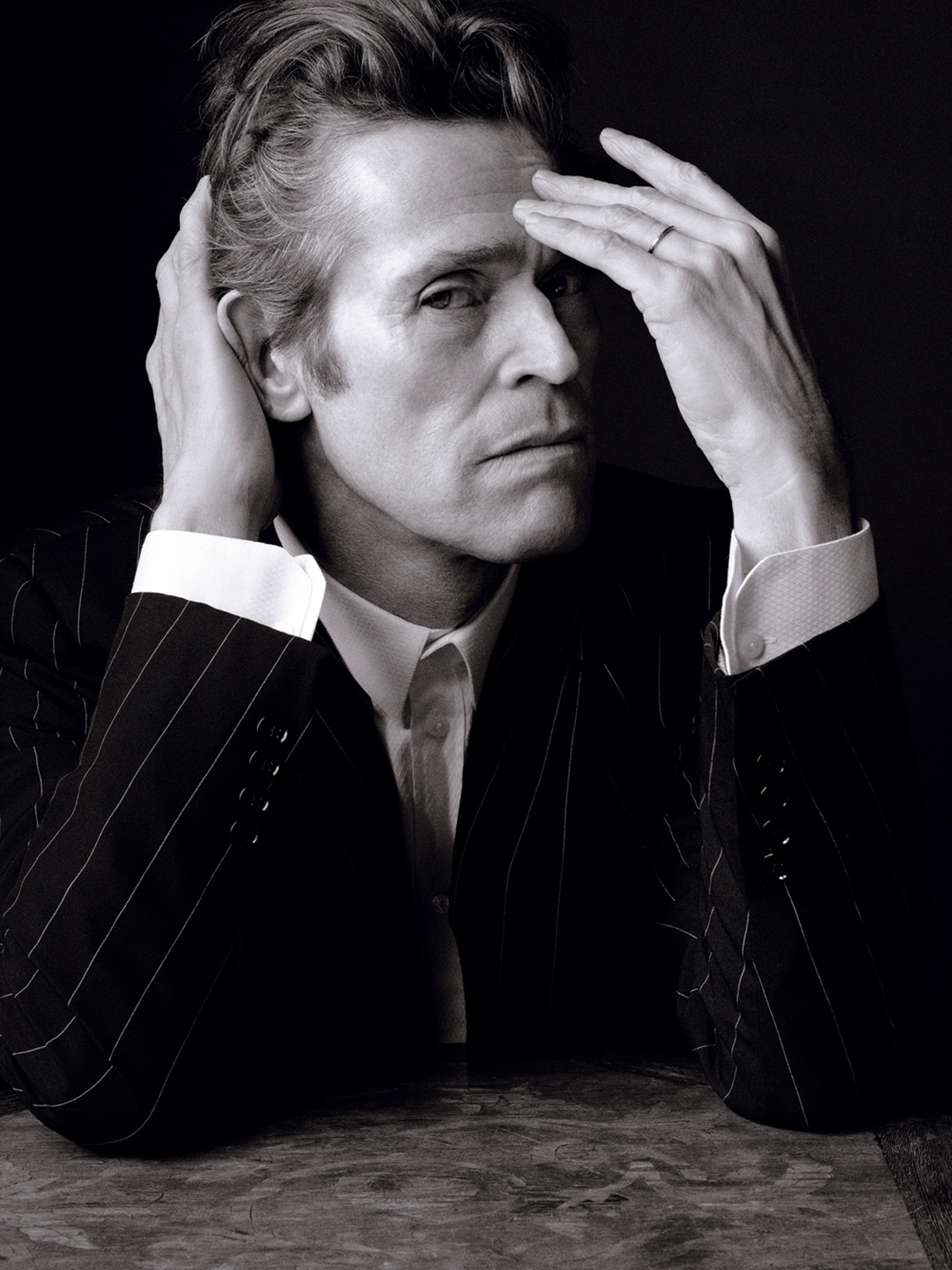

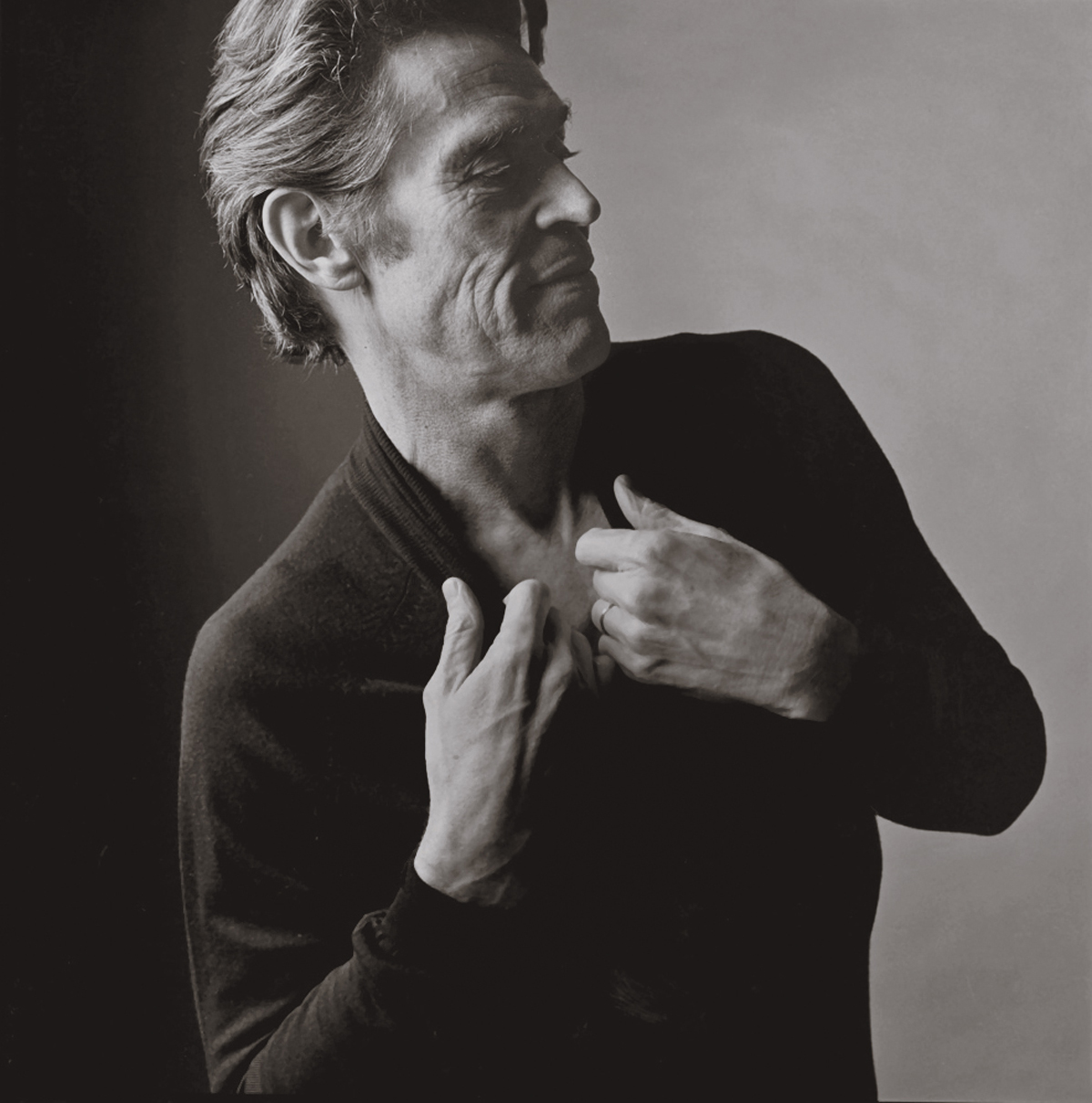

Willem Dafoe

«Ci sono le star. E ci sono gli attori. Solo occasionalmente sei entrambe le cose». Incontro con un talento totale.

Succede all’improvviso, come in un colpo di scena che scopre le carte di un film e trasforma il protagonista nel vero se stesso. Willem Dafoe sta spiegando perché di solito non usa controfigure, a volte anche in scene in bilico tra il coraggio e l’incoscienza. Sparge senso sul concetto, ripete che non è «una cosa da macho, ma l’opposto: una questione di grazia, di tempi», però si vede che le parole gli sembrano fiacche, sono mani nude che non scavano abbastanza a fondo. Allora scatta in piedi e improvvisa: si fionda verso un cassetto, lo apre in modo brusco, stropiccia un foglio di carta e si acquatta dietro una porta; due respiri corti, un salto, uno scatto impensabile e ritorna a sedersi. «Volevo mostrarle cosa intendevo», aggiunge con un sorriso esultante. «La fisicità è la performance più pura. Esclusi i casi in cui rischio di farmi male sul serio, preferisco pensarci da solo».

Pochi attimi, nessun imbarazzo, ma è cambiato tutto. Davanti agli occhi non c’è più l’interlocutore affabile che abbonda con le pause per non scivolare su una banalità o stempera con un aneddoto ogni riflessione seriosa. Nella stanza si sono materializzati il veterano riottoso di Nato il quattro luglio e il sergente Elias di Platoon di Oliver Stone, ancora vivo nonostante una delle morti più epiche e struggenti della storia del cinema; il Cristo tentato e tormentato di Martin Scorsese e la sua nemesi, l’uomo senza nome che cede all’Anticristo di Lars von Trier; il perfetto antagonista di Spider-Man e una galleria lunghissima di cattivi, eroi e antieroi in lotta contro il mondo o impegnati a fare a botte con se stessi. Willem Dafoe è uno e centomila, ma non potrà mai essere nessuno: il suo è un viso da rockstar, un po’ Lou Reed e un altro po’ Mick Jagger. È un caleidoscopio di espressioni, muscoli, rughe, fossette che si alternano per disegnare inquietudini e seminare passione. È il talento naturale di un’arma atomica per niente segreta, che lui preferisce tenere agganciata al corpo: «Molti recitano dal collo in su, io penso che la mia faccia non sia più importante dei miei piedi o del mio sedere».

Attivo come non mai, è reduce da una pièce con Marina Abramović e ha più di una mezza dozzina di film in lavorazione o in uscita. Diviso da sempre tra cinema e teatro, tra fastose produzioni di Hollywood e progetti di nicchia, tra grandi e piccoli ruoli, torna in Italia quando vuole schiacciare il freno prima di rimettere la quinta. Ha sposato la regista Giada Colagrande e con lei abita a Roma in una casa luminosa arredata con vaghi tocchi rétro, incastrata tra il brusio energico dell’Esquilino e la quiete verde del Celio. È lì che lo incontriamo. Da perfetto ospite risponde al citofono, ci accoglie sulla porta, prepara due caffè, il suo rimane senza zucchero. Non sceglie il divano del salotto che affaccia sul terrazzo, ma una stanza più raccolta con due sedie che si guardano. Fa qualche passo in italiano, poi avanza spedito in inglese.

Non si sente a suo agio con la nostra lingua?

«Diciamo che mi manca la pratica, ma capisco quasi tutto. Non sempre, però: alle feste, per esempio, l’acustica è cattiva, le voci si accavallano e a fine serata sono stravolto. Se posso, scelgo l’inglese».

E se non può?

«È come se fossi un altro me, una persona molto meno complessa, più simile a un bambino. Devo ammettere che mi sento così quando qualcuno mi conosce soltanto in italiano».

In compenso il nostro modo di gesticolare l’ha imparato bene.

«Sì, infatti parlo con i gesti. Li ho visti e li ho copiati, anche se in maniera inconscia. Ma non capita solo qui: ogni volta che vado in un altro Paese amo osservare la gente, mi godo ciò che la rende unica e cerco di farmi passare qualcosa».

È a caccia di contaminazioni perché è in conflitto con le sue origini?

«Sono cresciuto nel Midwest secondo le logiche e i ritmi della classe media, ma sono in giro da quando avevo 17 anni. Non sono un tipico americano».

Di sicuro un conflitto lo ha avuto con il suo nome. Si chiamava William, lo ha cambiato in Willem.

«Uno psichiatra avrebbe detto: arriva da una famiglia numerosa, i genitori lavorano, ha problemi di identità. Ecco, avrebbe avuto ragione. Il tuo nome, il modo in cui te lo senti addosso, è cruciale. Se te l’hanno dato è un conto, se te lo sei scelto cambia tutto».

Lei è cresciuto ad Appleton, in Wisconsin, come Harry Houdini qualche decennio prima. Recitazione e illusionismo sono terreni che si toccano. L’ha influenzata in qualche modo?

«Houdini non era un mago in senso tradizionale. Ho sempre ammirato il fatto che avesse una base pratica, che si allenasse per attivare tutta una serie di tratti di intelligenza, forza e agilità che sono alla nostra portata ma non sviluppiamo. Si può dire che facesse yoga».

Lei fa yoga?

«Sì, da molti anni. È un buon laboratorio per tenere un inventario del tuo corpo e vedere quale relazione c’è con la mente. È una preparazione per affrontare ogni singolo giorno».

Aiuta anche a vincere la paura? In un’intervista ha detto che alcuni suoi personaggi gliene hanno fatta tanta.

«In verità il discorso è molto più generale e profondo: la maggior parte delle nostre azioni sono motivate dalla paura. Devi imparare ad ascoltarla per scoprire quali sono le cose da cui scappare e quelle per cui vale la pena lottare. Ogni volta che inizi qualcosa di nuovo si affaccia il timore di non sapere cosa succederà, ma presto o tardi ne capisci il valore, la forza, la spinta. Tutti amiamo il comfort e la routine, però c’è dell’altro».

Oggi cosa la spaventa di più?

«Oddio, questa è una domanda troppo personale. E probabilmente lei si aspetta una risposta sincera».

(il testo integrale dell’intervista con Willem Dafoe si trova su Icon n.9, in edicola dal 4 aprile)

Foto Mark Seliger

Fashion editor Andrea Tenerani

Testo Marco Morello

Fashion assistant Travis

Grooming Vaughn @ mizu New York

Set Design Rob Strauss Studio