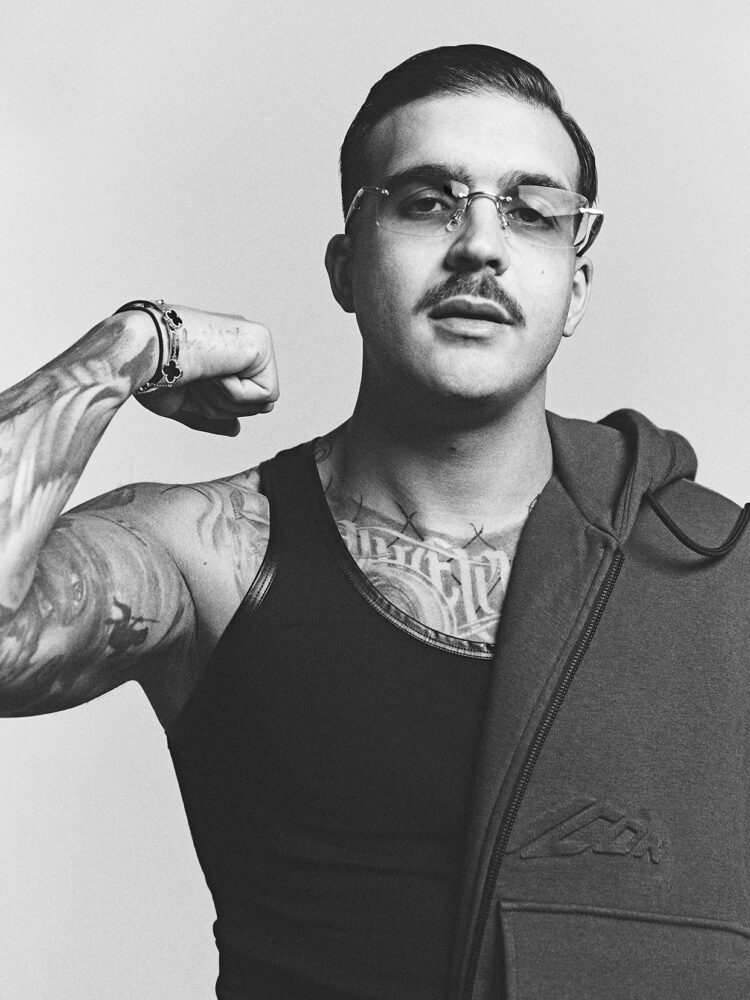

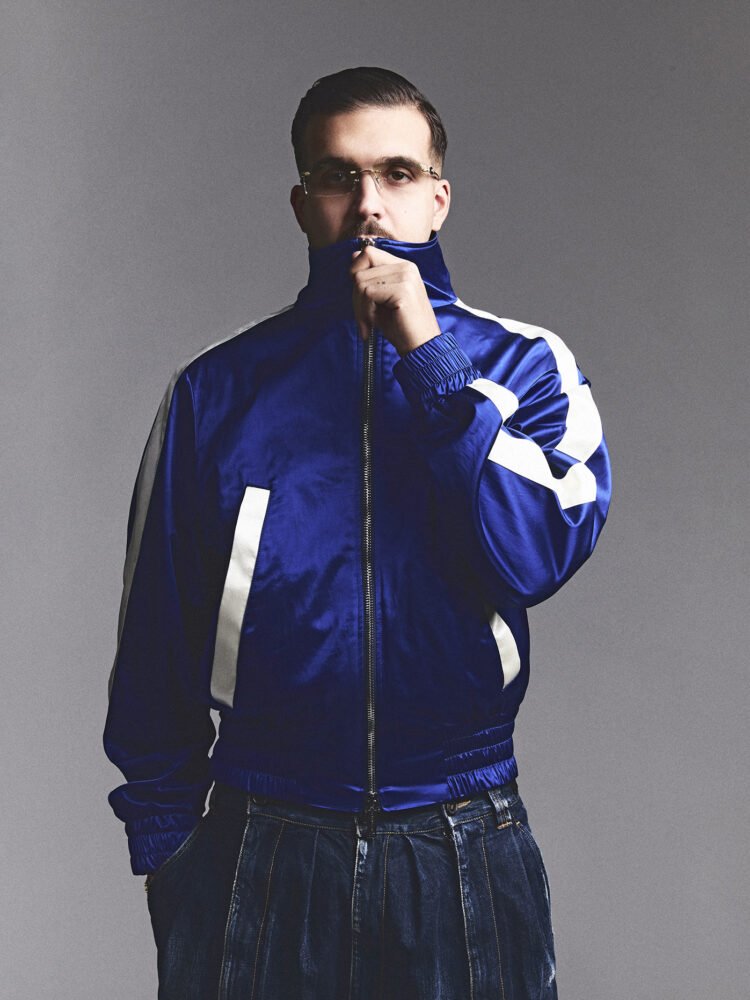

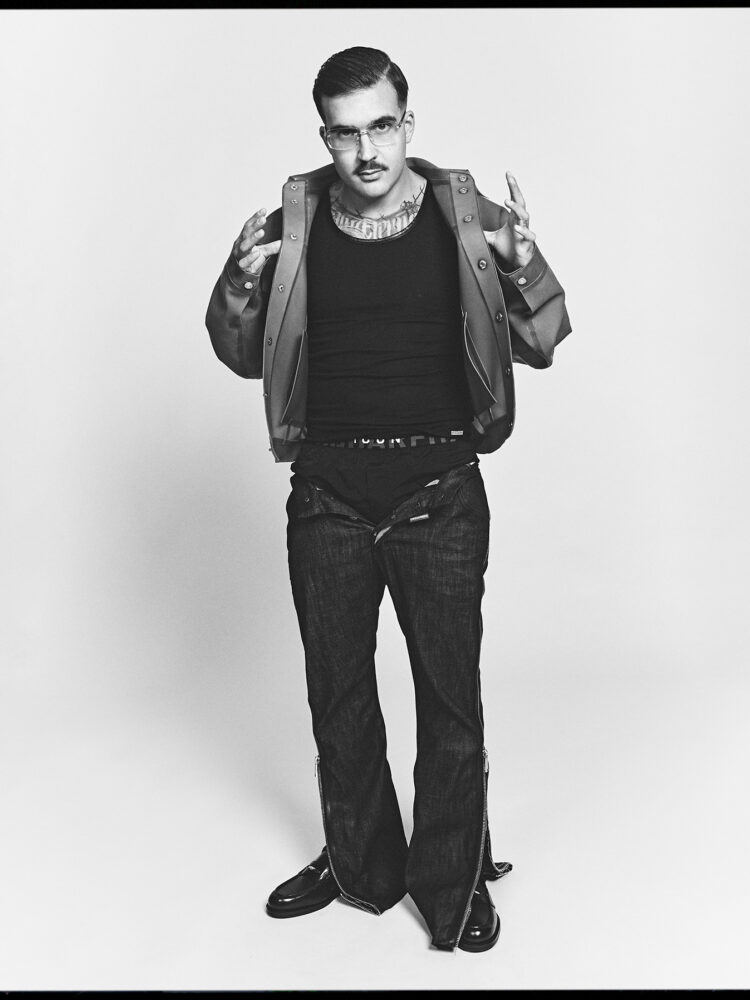

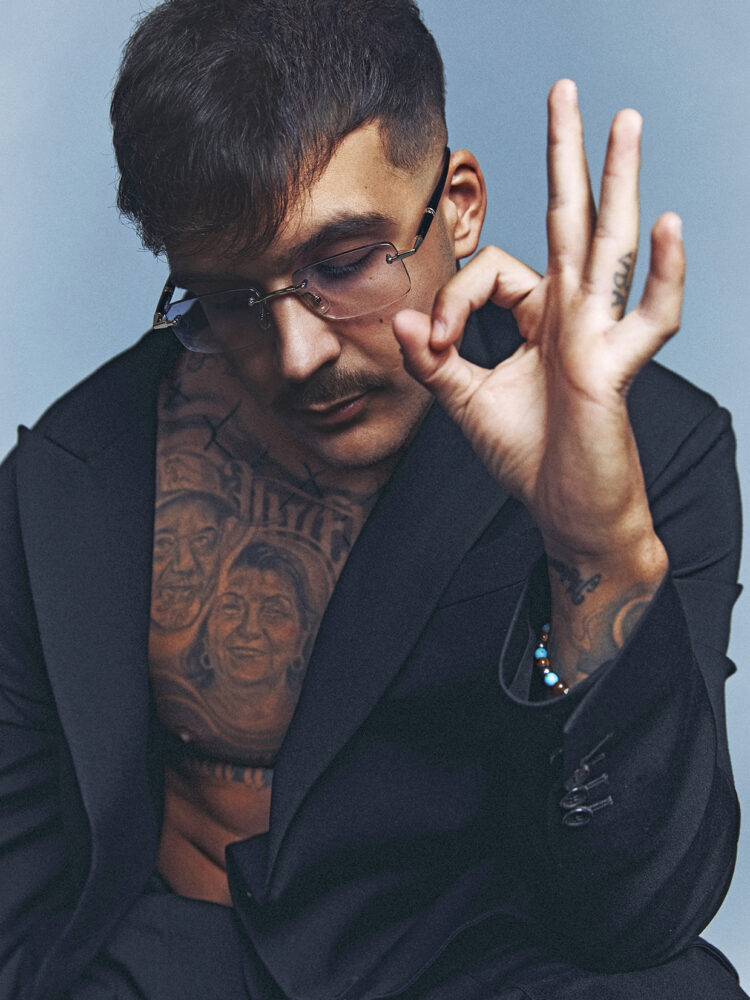

Geolier

Geolier ha scelto il linguaggio del quartiere e la potenza del dialetto per raccontare la sua città, Napoli, da dentro, ma fuori dalla solita retorica cartolina tutta pizza & mandolino

Questa storia viene da Napoli. Napoli autentica, stratificata, Geolier è Napoli anche per chi non la conosce. Ed è una storia che non ha bisogno di uno scrittore, si racconta da sola.

Geolier nasce a Secondigliano, un quartiere che non somiglia agli altri. Devi decidere chi essere, a Secondigliano. Una parte o l’altra, andarsene o restare, i destini sono due. È una fucina di storie e tensioni. Non c’è il mare del golfo, per farci la musica. C’è il cemento. E la musica viene meglio, a quanto pare.

C’è una domanda che ti fanno sempre?, gli chiedo. «Sì, da cosa viene il nome Geolier?». Quindi non gli chiedo se geôlier viene da “secondino” (sì), che è il nome degli abitanti di Secondigliano. E se quel nome basta per evocare una narrativa complessa (sì), fatta di contrasti tra libertà e costrizione, speranza e disincanto.

Geolier è l’alias che ha scelto per Emanuele Palumbo, all’epoca, 18 anni. È lì che cresce, a Secondigliano, e decide che quello che ha può bastare. Secondigliano lo prenderà come nome, non sono previste divisioni – ora lo sente come un progetto collettivo, quel Geolier, lui invece resta Emanuele – e sarà la cifra stessa del suo linguaggio artistico. Ogni barra, ogni rigo scritto di musica che firma porta con sé quell’impronta: quella di chi sa cosa significhi lottare per emergere. Le radici di quella periferia diventano oro, l’oro di Napoli.

Non si comincia per gradi, si comincia da fuoriclasse. La parabola artistica di Geolier va indietro a quando è poco più di un ragazzo, 2018, quando si impone con il singolo P Secondigliano. È un pezzo che non lascia spazio a fraintendimenti, una dichiarazione d’intenti potente che mescola linguaggio del quartiere e poesia urbana. L’uso del dialetto non è una scelta casuale, è resistenza.

Nel 2019 esce il suo primo album, Emanuele, e tempo qualche settimana già si parla di lui come una delle voci più interessanti del rap italiano. Il disco, riflessioni personali e immagini vivide della strada, si prende il tipo di entusiasmo che vogliono tutti gli artisti: critica e pubblico. Imprendibile incantesimo contemporaneo: parla a chi ha le stesse ferite, ma conquista anche chi quelle ferite può solo immaginarle. La lingua – e questo riesce solo a lui – si stacca dalla scelta folkloristica, diventa quindi moderna, universale. Con lo stesso gioco trasforma la periferia in epicentro.

Non si racconta Geolier senza parlare di Napoli. Inutile provarci, è come togliere la musica dalla sua musica. La Napoli di Geolier non è quella delle fiction, è una città viva di rabbia stemperata, come se a dirigerla ci fosse Sorrentino, ma senza le malinconie. «Di questa città», dice, «gli scrittori fanno spesso il romanzo che vogliono, ripetono che è diversa dalle altre, e invece tutte le città si assomigliano. Chi parla di Napoli, parla per accusare. O per giustificare. Nessuno la spiega perché appena provi a spiegarla, Napoli diventa la solita cartolina».

Che cos’ha davvero Napoli? «Una remota, ereditaria, intelligente, superiore pazienza. È l’oro di Napoli questa pazienza, disse Marotta una volta. Qui c’è una qualche destrezza a smarcarsi dagli scherzi della vita che agli altri sfugge. Chi vive qui sa che questa città è il contrario di come hanno deciso di parlarne. È una città che ha una sola educazione: ti insegna che tutto quello che hai lo puoi perdere».

Eppure, nelle parole di Geolier c’è una pace che poche volte capita di sentire. Gli chiedo di esagerare e dirmi che ambizioni ha per il futuro, ammesso che dalla cima delle classifiche si possa desiderare qualcosa. Che vorresti, ora? Cosa rimane a un ragazzo così giovane che è il primo artista italiano? «Il mio sogno per adesso è rimanere». Stai rimanendo da un po’, gli faccio notare. «Quattro o cinque anni».

Allora le radici sono già profonde, no? «Non abbastanza. Nun se po’ mai sapé». Smette di essere serio. Ride. Che esattezza di risposta, penso. Non c’è niente di superfluo nel modo di raccontarsi.

Di nuovo Napoli, l’atto di appartenenza: di domani c’è pochissima certezza. Hai paura del tempo? Mi risponde di sì. Ma hai solo 24 anni, gli ricordo. Non si convince e risponde che si sente così. «Michael Jackson ha cominciato a 12 anni. Vedi, quando lavoro su un disco, ci sto sopra tutti i giorni, per mesi. Dall’una di pomeriggio alle sei di mattina mi trovi là, in studio, ad ascoltare musica, a risentire, rifare daccapo. L’ultima settimana non torno neanche a casa».

Una cosa che avresti sempre voluto sentire, gli chiedo. Una domanda che ti aspetti e ogni volta dimenticano. «Perché lo fai?». Eccola allora: perché lo fai? «Non lo so. L’ho sempre voluta, ma tanto non so mai che rispondere». Come Cocteau sulla letteratura: diceva che era necessaria ma non sapeva a che.

Gli piace Cocteau, e mi chiede di consigliargli un libro così, fatto di frasi brevi. Gli consiglio Ambrose Bierce e mentre lo compra su Amazon dal suo smartphone lo interrogo su questi tempi: il desiderio di velocità – pure le frasi di un libro ora devono sbrigarsi – dice qualcosa di come siamo diventati, di questa generazione? «Già. Sì. Volerlo per mostrarlo. Non perché lo vuoi davvero». E ne usciamo, secondo te? «Non lo so. Mi ricordo però che noi andavamo a prendere il rame dai pali per venderlo e comprare le figurine».

Con questo vuoi dirmi che quel tipo di bisogno, quel non-aver-avuto-le-possibilità, serve? La fame serve? «Chell’ è fondamentale». È il pezzo dell’intervista in cui il tono si fa più deciso, Emanuele non sembra più di 20 anni, e il dialetto si fa strada, diventa l’unica lingua che può raccontare certi pensieri. «La perdi, eh. Sicuramente. La fame la perdi. Ma non la perdi completamente, non ce l’hai più nella pancia ma negli occhi. ’A tieni ’ncapo».

Dicono che Napoli crede a tutto e non è vero. Che aspetta la fortuna, ma la fortuna non esiste e Geolier sa bene quel che c’è da sapere – che la fortuna è di chi si tiene la fame. Il ragazzo si farà, e gioca con la maglia numero dieci da quando ha preso la prima volta il microfono.