Cosa ci fa uno specchio gigante nel bel mezzo del deserto?

Nel deserto Saudita, sorge un miraggio che non è un miraggio. È reale, ha una superficie quasi 10mila metri quadri ed è il più grande specchio del mondo. È il Maraya Concert Hall, il capolavoro che riflette le ambizioni, i paradossi e i sogni di una nazione in trasformazione

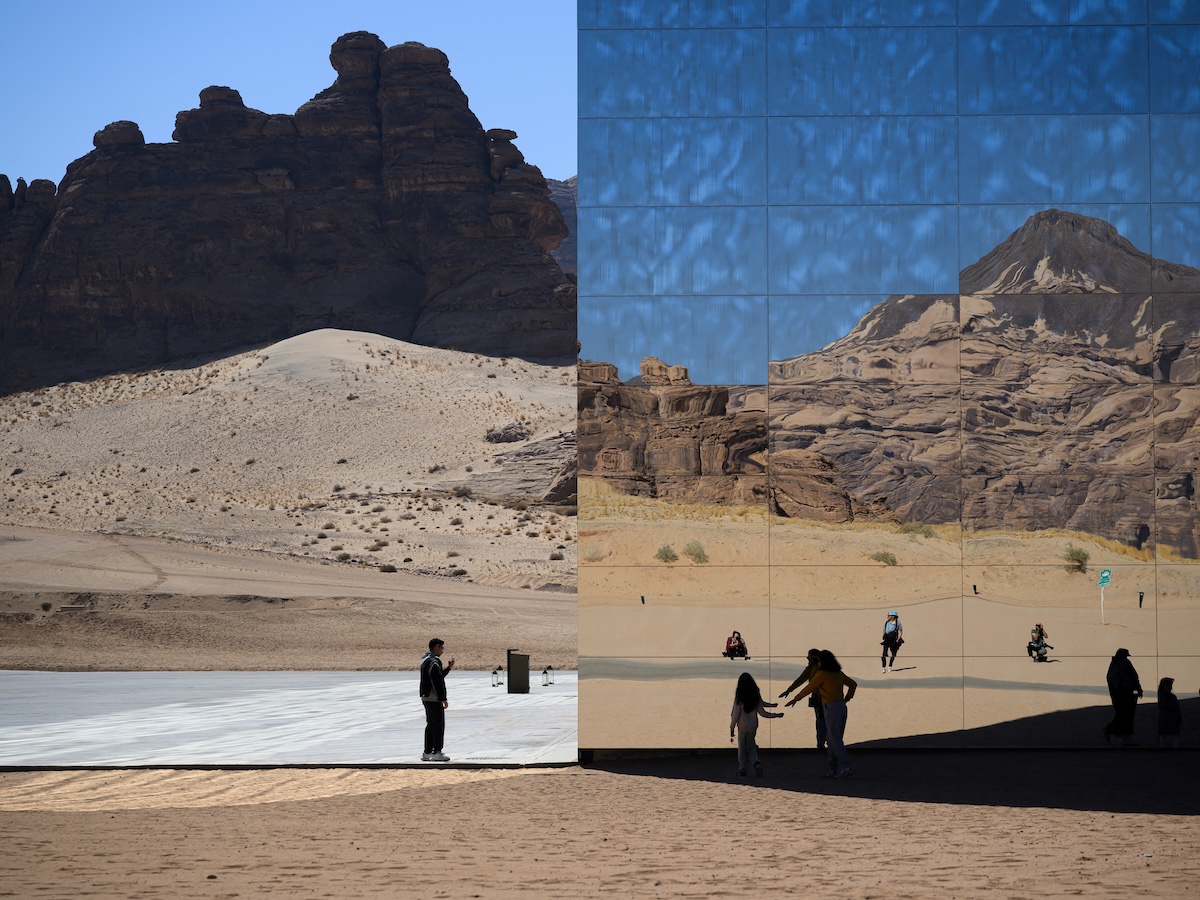

Se vi capitasse di vagare nel deserto roccioso di AlUIa, un’antica oasi percorsa da millenni di carovane, potreste assistere a uno strano fenomeno. Tra le dune di sabbia dorata e le formazioni rocciose scolpite dal vento, l’orizzonte improvvisamente si smaterializza. Il cielo e la terra si confondono. Quello che vedete non è un’allucinazione da calore, ma il Maraya Concert Hall: un cubo di 9.740 metri quadrati di pannelli specchiati, un oggetto architettonico non identificato che sembra atterrato da un futuro lontano.

“Maraya” in arabo significa “riflesso” o “specchio”. E mai nome fu più azzeccato. L’edificio – progettato dallo studio italiano Giò Forma e completato in tempi record nel 2019 – è un trucco ottico su scala monumentale, un’arma di distrazione di massa in un Paese che corre a folle velocità verso il futuro, cercando di riflettersi in un’immagine più glamour e aperta al mondo.

Cos’è veramente il Maraya Concert Hall

Da lontano sembra un glitch nella geologia: la roccia rosso-ocra delle formazioni di Ashar Valley che all’improvviso si sdoppia, raddoppia, si moltiplica sulle quattro facciate riflettenti. Solo avvicinandosi ci si accorge che quella “duna lucida” è un edificio vero, con porte, finestre e un tetto su cui la sera si cena al Maraya Social, il ristorante fine dining dello chef Jason Atherton.

Maraya è un contenitore culturale a tutti gli effetti: una sala concerti da 500 posti, cinque palchi VIP, un centro conferenze, spazi espositivi e una grande terrazza sul tetto. All’interno, una platea da teatro d’opera; sul lato del palco, una delle più grandi finestre sceniche mobili mai realizzate in un edificio culturale, trasformano la valle in scenografia naturale.

Una progettazione da record in tutti i sensi

Che è l’edificio specchiato più grande del mondo l’abbiamo già detto. Ma un dato, forse ancora più sbalorditivo, riguarda i tempi di realizzazione. La struttura principale è stata sostanzialmente completata in circa due mesi e mezzo nel 2019. Un tempo talmente rapido che, visto dall’Italia, suona come fantascienza amministrativa: da noi in due mesi e mezzo al massimo si riesce a convocare la prima riunione per decidere se rifare la facciata di un palazzo.

(Ironia?) La progettazione è italiana. Lo studio Giò Forma (Florian Boje, Cristiana Picco, Claudio Santucci) ha firmato l’architettura, con la collaborazione degli ingegneri di Black Engineering. Il rivestimento è un capitolo a parte: Guardian Glass ha sviluppato in tempi record un nuovo tipo di vetro specchiante con finitura “rame”, capace di resistere a escursioni termiche estreme e tempeste di sabbia, pur garantendo un’adeguata performance energetica.

Architettonicamente, Maraya appartiene alla famiglia delle architetture-riflesso: le case-specchio di Doug Aitken, le installazioni di Olafur Eliasson, gli ambienti infiniti di Kusama. Ma qui il gioco ottico diventa geopolitico. Il vetro lucente del cubo fa due cose insieme: scompare nel paesaggio, mimetizzandosi nel contesto fragile della Ashar Valley, e allo stesso tempo amplifica tutto ciò che lo circonda; rocce scolpite, tramonti, ospiti che diventano parte della scenografia. È il paradosso dello “scomparire facendosi notare”, lo stesso principio che ha alimentato il Bilbao Effect, declinato però non per riqualificare un quartiere industriale, ma per impiantare un hub di lusso in una valle costellata di siti archeologici e comunità rurali.

Il riflesso di una strategia

Ma perché? Perché erigere un tempio della cultura classica e contemporanea (qui ha suonato anche Andrea Bocelli) in un luogo così remoto? La risposta è chiara e si chiama Vision 2030. Il piano con cui il Regno vuole liberarsi – almeno parzialmente – dalla dipendenza dal petrolio, puntando su turismo, cultura e intrattenimento. La Royal Commission for AlUla, creata ad hoc nel 2017, ha il mandato di “preservare e sviluppare” quest’area di 22.000 km² con una “strategia di turismo sostenibile” che intreccia archeologia, resort di lusso, festival e una nuova economia locale dell’accoglienza. Non a caso il Maraya sorge a poca distanza da Hegra (Al-Hijr), il primo sito saudita dichiarato Patrimonio UNESCO, con le sue 111 tombe monumentali rupestri della civiltà nabatea. La “cugina” più meridionale di Petra, scolpita nella stessa pietra rosa e per secoli rimasta quasi inaccessibile.

Sul piano narrativo, è presentato come esempio di turismo “green” e come architettura che “mette in scena” la natura anziché dominarla. Tuttavia, mentre il Regno promette sostenibilità, ONG e analisti sollevano dubbi sull’impatto reale dei mega-progetti sauditi e sulla redistribuzione dei benefici. Così Maraya diventa un teatro e insieme il fondale perfetto del nuovo rebranding nazionale: un Paese che si racconta attraverso arte, architettura e intrattenimento, selezionando con cura ciò che riflette e ciò che lascia fuori dall’inquadratura. La domanda, alla fine, non è solo “cosa ci fa uno specchio gigante nel bel mezzo del deserto?”, ma: che cosa abbiamo deciso di vedere, e cosa abbiamo scelto di non vedere, dentro quel riflesso perfetto?