Norman Foster: «Ho immaginato un ponte che galleggia sul futuro»

Alla Biennale Architettura 2025, Norman Foster firma un padiglione galleggiante tra design, mobilità e sostenibilità: un progetto visionario che punta a ispirare le città del futuro

C’è un silenzio diverso, sospeso, tra le acque dell’Arsenale di Venezia. È lo stesso che accompagna certe architetture capaci di parlare sottovoce, con la forza delle idee più essenziali. In mezzo ai riflessi salmastri e alle linee antiche della città, appare un oggetto inatteso: un padiglione mobile, leggero come un origami di metallo, che sembra nascere dal moto stesso della laguna. È in questo scenario che Norman Foster – maestro dell’architettura contemporanea – presenta Gateway to Venice’s Waterway: un padiglione concepito come visione sul futuro urbano.

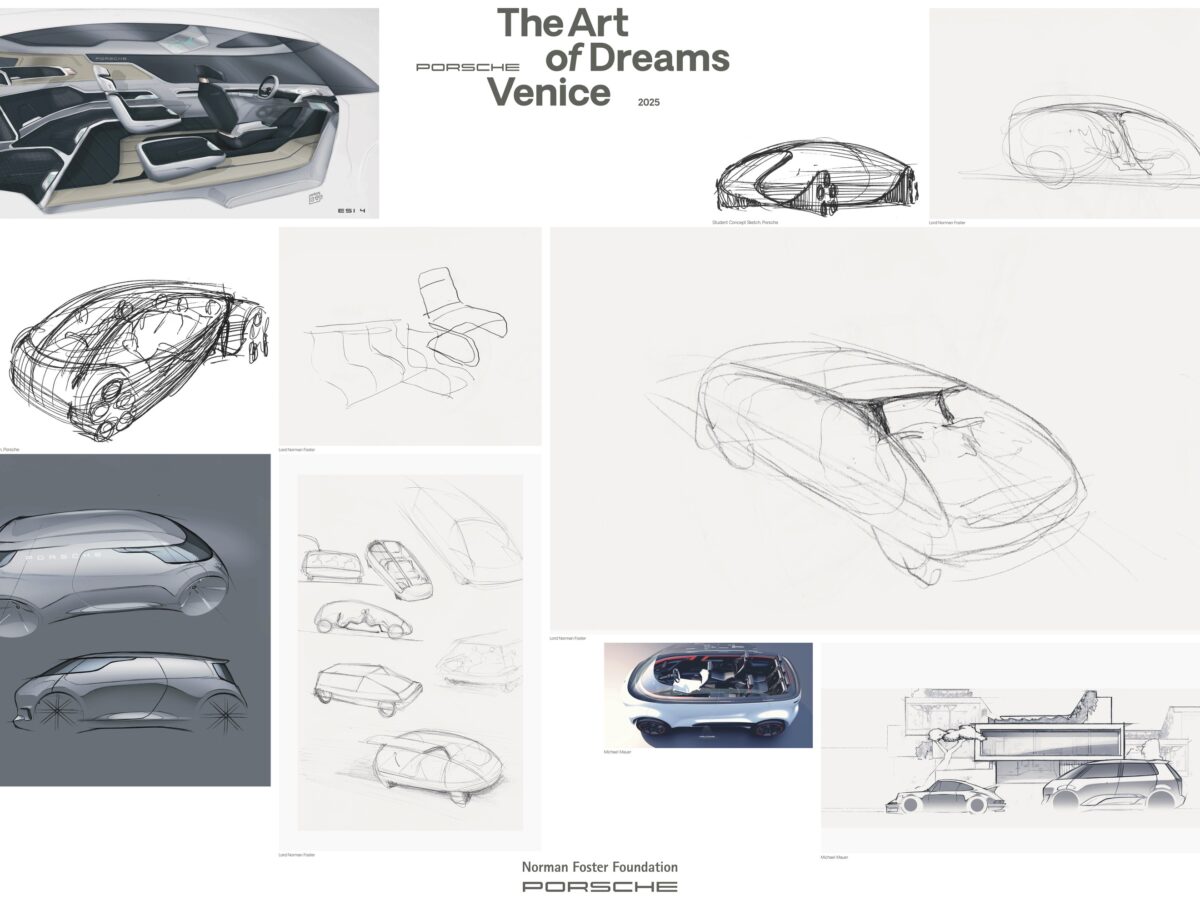

Qui, insieme alla sua Foundation e in dialogo con Porsche per The Art of Dreams, Foster costruisce un ponte simbolico tra acqua e terra, tecnologia e bellezza, sogno e funzione. Lo abbiamo incontrato per parlare di mobilità, sostenibilità, responsabilità sociale – ma anche di visioni che non invecchiano, e del futuro delle nostre città.

Lord Foster, iniziamo dalla Biennale. Che cosa significa per lei partecipare a questa edizione con un progetto come Gateway to Venice’s Waterway?

«La Biennale è da sempre un’occasione per sperimentare e spingersi oltre i confini dell’architettura. In questo progetto sul canale abbiamo voluto mostrare come un’ingegneria sofisticata possa dialogare con materiali a basso costo per creare un padiglione mobile, capace di rispondere alla natura, al clima e al movimento dell’acqua e di suggerire un nuovo modo di vivere gli spazi pubblici, in equilibrio con l’ambiente».

La scelta di Venezia non è casuale. In che modo la città ha influenzato e ispirato il progetto?

«Venezia ha una lunga storia di utilizzo dell’acqua come infrastruttura. Ma è anche una città fragile, messa sotto pressione dai cambiamenti climatici. Queste due realtà hanno guidato la progettazione. Abbiamo pensato a una struttura galleggiante che rispettasse questa fragilità e al tempo stesso offrisse idee nuove su come integrare movimento e sostenibilità con leggerezza. In questo senso, Venezia è sia una metafora che un laboratorio: il modo in cui saprà reinventarsi sarà d’esempio per molte città costiere del mondo».

La sua collaborazione con Porsche per The Art of Dreams incuriosisce molto. Come è nata questa sinergia?

«Tutto è cominciato da un interesse condiviso per il design e la sostenibilità. Porsche ha invitato la Norman Foster Foundation a partecipare al progetto The Art of Dreams. Da lì, la collaborazione si è sviluppata con naturalezza, guidata da valori comuni: innovazione, mobilità e un certo sguardo poetico sul futuro e l’idea che la tecnologia possa ispirare forme culturali accessibili e partecipative. Il mondo dell’automobile può offrire soluzioni leggere, modulari, estetiche, e al contempo sostenibili: da qui nasce un linguaggio comune tra architettura e mobilità».

Questo progetto coinvolge anche studenti. Quanto è importante per lei dialogare con le nuove generazioni di designer e architetti?

«È fondamentale. La Norman Foster Foundation è nata proprio per sostenere giovani professionisti attraverso ricerca e formazione. Il nostro Master sulle città fonde il rigore accademico con l’esperienza concreta di lavorare fianco a fianco con realtà urbane in trasformazione».

Lei ha detto spesso che “sognare significa immaginare soluzioni audaci a problemi apparentemente insormontabili”. Qual era il sogno dietro questa installazione?

«L’idea era proporre una struttura che sfumasse i confini tra terra e acqua, esplorando nuove forme di mobilità. Il sogno? Creare qualcosa di modulare, leggero, adattabile. Venezia ci ha posto una sfida reale; la Waterway è la nostra risposta visionaria. Volevamo che l’intervento sembrasse emergere dal paesaggio, non imporsi su di esso — come un sogno che galleggia sull’acqua».

La struttura richiama il reticolo di ponti di Venezia ma anche il design automobilistico. Quanto hanno contato l’estetica e la forma nel progetto?

«La forma nasce dalla performance. Le curve ricordano i ponti veneziani, ma sono dettate dall’efficienza strutturale e dall’influenza dell’ingegneria automobilistica e aeronautica. L’uso dell’alluminio e degli elementi cinetici è frutto della collaborazione con Porsche. Se alla fine un edificio non riesce a trasmettere bellezza, allora abbiamo fallito come progettisti».

La sua carriera copre quasi sei decenni. Secondo lei, qual è oggi la più grande responsabilità dell’architetto verso la società?

«Costruire in modo responsabile. Significa usare meno risorse, progettare con flessibilità e creare spazi che migliorano la vita quotidiana. L’architettura – e la tecnologia che la sostiene – deve essere al servizio della collettività e anticipare i bisogni futuri. Anche per questo, con iniziative come il Norman Foster Institute, formiamo futuri leader civici che sapranno guidare lo sviluppo di città più eque e sostenibili».

Lei ha definito spesso l’architettura come una forma di ottimismo. In che modo questo si concilia con le sfide ambientali del nostro tempo?

«L’ottimismo è un motore potente, perché stimola l’azione. Urbanistica e architettura devono affrontare le sfide ambientali proponendo sistemi migliori: edifici adattabili, energia pulita, mobilità sostenibile, città più sane. Troppo spesso associamo la pianificazione a lentezza e burocrazia, ma dovrebbe essere l’opposto: pianificare è investire nel futuro».

Ha progettato aeroporti, ponti, hub di trasporto. Cosa la attira così tanto verso il tema del movimento?

«La mobilità è una componente centrale della qualità della vita urbana. Determina la forma delle città e delle regioni. Il mio obiettivo è sempre stato quello di renderla più silenziosa, pulita, sicura e comoda. Una mobilità ben progettata rende la città più silenziosa, più umana. Una città che respira meglio è una città che vive meglio».

La sostenibilità è un pilastro della sua visione. Come sta evolvendo oggi il suo approccio?

«Ora guardiamo alla sostenibilità lungo l’intero ciclo di vita: non solo l’energia, ma anche origine, assemblaggio, riuso e smontaggio in un’ottica circolare che pone l’ambiente al centro fin dalla fase concettuale del progetto. Per la Waterway, per esempio, abbiamo scelto l’alluminio, un materiale straordinariamente circolare – il 75% della sua produzione dal XIX secolo è ancora in uso. La struttura si monta e smonta facilmente, è tutta imbullonata, e potrà essere riutilizzata dopo la Biennale».

Venezia potrebbe essere solo l’inizio. Immagina future collaborazioni tra la sua Foundation e Porsche?

«Assolutamente sì. La collaborazione è stata molto positiva e stiamo già discutendo i prossimi sviluppi. L’intersezione tra mobilità, design e sostenibilità è un terreno fertile da esplorare insieme».

Come immagina le città tra venti o trent’anni? Che ruolo avrà l’architettura in questa trasformazione?

«Lo dico spesso: il futuro delle città è il futuro della nostra civiltà. Abbiamo una scelta davanti: città compatte e pedonali – un modello antico ma ancora valido – oppure periferie sparse dominate dall’automobile. Le città compatte, con quartieri accessibili, sono sempre tra le più amate nei sondaggi, e producono la metà delle emissioni rispetto a quelle disperse. Inoltre, proteggono natura e biodiversità».

Dopo aver disegnato intere città, grattacieli iconici e padiglioni sperimentali… cosa sogna ancora di costruire?

«Il prossimo progetto, qualunque sia. Grande o piccolo non importa: l’importante è che abbia un senso per il futuro. Se riesce a migliorare anche solo un frammento di città, allora ne sarà valsa la pena».