Dai muri alle gallerie: gli street artist più famosi di oggi e di sempre

Da Banksy a Blu, dai muri ribelli alle campagne dei brand: storia, evoluzione e contraddizioni della street art e i suoi protagonisti, tra anonimato, provocazione e capitalismo

Che piaccia o meno, è innegabile che c’è qualcosa di magnetico nei muri scarabocchiati delle metropoli. Un linguaggio visivo nato nell’illegalità, cresciuto nell’ombra e poi diventato mainstream. La street art ha letteralmente sovvertito le leggi non scritte dell’arte contemporanea, spostando il baricentro dai musei ai vicoli, dalle cornici dorate alle pareti scrostate (suona tutto così poetico ndr.). E, soprattutto, ha dato un volto – o meglio, l’ha tolto – a un esercito di artisti che hanno deciso di restare anonimi, pur diventando leggende.

I primi tag: perché tutto cominciò con un nome

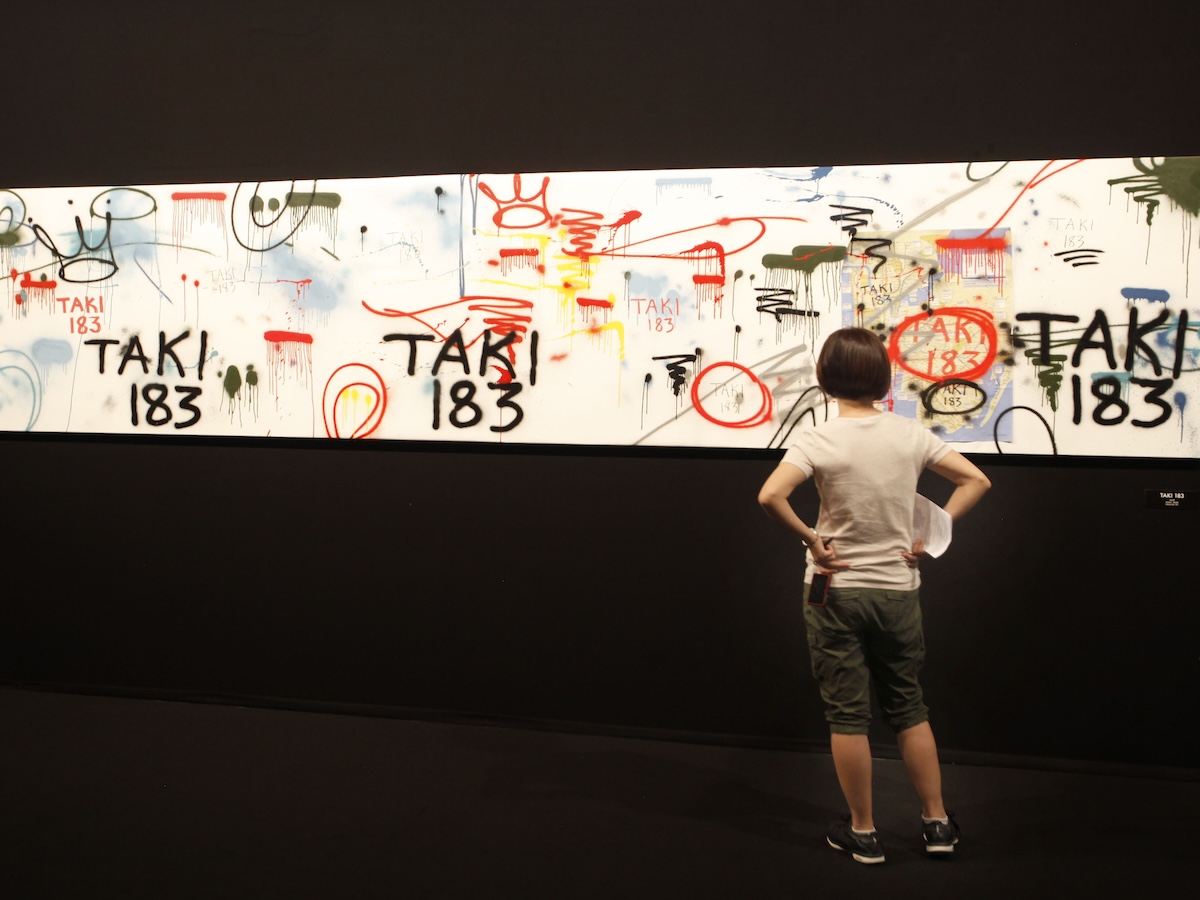

Il primo a “firmare” i muri fu Cornbread, a Philadelphia, negli anni ’60. Scriveva il suo nome ovunque, sui bus, nei sottopassi, perfino sullo zoo cittadino per attirare l’attenzione dei media. Poco dopo, TAKI 183 fece lo stesso a New York, ispirando una generazione intera di giovani armati di marker e bombolette. Non volevano distruggere, volevano esistere ed esprimersi attraverso un nuovo (e non compreso) linguaggio. È da lì che partì la rivoluzione visiva che avrebbe portato alla nascita della street art come la conosciamo oggi.

La golden age della street art

Negli anni ’80, mentre Keith Haring disegnava i suoi omini danzanti nella metropolitana di NYC e Basquiat trasformava i simboli della cultura nera in statement artistici, un giovane del Bronx chiamato Futura 2000 portava il writing in territori inediti. Futura non era interessato solo alle lettere: i suoi lavori erano esplosioni astratte, forme dinamiche che sembravano fluttuare. Collaborò con i Clash, portando l’aerosol sul palco, e aprì la strada al dialogo tra street art, musica e moda.

Nel frattempo, nel Regno Unito, un altro nome stava prendendo forma. O meglio, iniziava a comparire. Banksy. Di lui non si sa ancora nulla con certezza. Forse è uno, forse sono molti. Quello che è certo è che le sue opere—sferzanti, ironiche, politiche—hanno riscritto il modo di percepire la street art. Quando nel 2018 un suo quadro si autodistrusse subito dopo essere stato battuto all’asta, il mondo si divise: provocazione geniale o operazione di marketing? Qualunque sia la verità, Banksy ha fatto qualcosa che pochi artisti riescono a fare: parlare a tutti, senza parlare mai in prima persona.

Dissing urbano/Guerre di strada: Robbo vs Banksy

Ma non tutti amano Banksy. Anzi, uno dei più clamorosi “beef” della storia della street art lo ha visto protagonista. Parliamo di King Robbo, leggenda del writing londinese, che accusò Banksy di aver deturpato un suo storico pezzo lungo il Regent’s Canal. Ne nacque una guerra artistica durata anni: Robbo modificava i lavori di Banksy, Banksy rispondeva rilanciando con altri interventi. Uno scambio tagliente, ironico e a tratti poetico. La faida si spense solo con la tragica scomparsa di Robbo, nel 2014, lasciando un alone di malinconia su quella rivalità diventata mitica.

Le nuove leve

Oggi la street art è ovunque, dalle favelas brasiliane ai grattacieli di Tokyo. E se c’è un artista che ha saputo elevarla a linguaggio globale è JR, il fotografo francese noto per le sue gigantografie in bianco e nero incollate sui muri delle città. I suoi ritratti di gente comune – spesso dimenticata o invisibile -diventano monumenti pubblici alla dignità umana. Nel 2017 ha installato un enorme bambino messicano che guarda oltre il muro al confine con gli USA: un’immagine potente quanto mille parole. Poi c’è Invader, altro artista parigino, che dissemina le città del mondo con piccoli mosaici ispirati ai personaggi del videogioco Space Invaders. Le sue “invasioni” sono divertenti, ironiche e altamente collezionabili, tanto che alcuni suoi pezzi sono stati staccati dai muri e rivenduti per migliaia di euro.

E l’Italia?

Anche da noi la scena è “colorata”. Blu, l’artista bolognese noto per i suoi murales monumentali e le animazioni in stop motion, è una vera icona. Quando il comune di Bologna tentò di “musealizzare” alcuni suoi lavori, lui rispose cancellandoli. Per Blu, l’arte di strada è effimera e non va ingabbiata. C’è poi Millo, che dipinge enormi città in bianco e nero popolate da personaggi fiabeschi; o Alice Pasquini, che racconta l’universo femminile con uno stile poetico e colorato. E ancora, TvBoy, il “Banksy italiano”, che usa i suoi stencil per commentare in tempo reale la cronaca politica e pop.

Ma è Milano la città che più di tutte ha trasformato la street art in un ponte tra cultura urbana e brand identity. Se un tempo i muri erano terreno di azione illegale, oggi sono diventati veri e propri spazi pubblicitari dal linguaggio artistico. A fare scuola è stato Gucci, che nel 2017 ha preso in affitto il muro di Largo La Foppa 4, nel cuore di Brera, ribattezzandolo Gucci Art Wall. Qui si sono susseguiti progetti visivi firmati da artisti e illustratori internazionali, spesso legati alle campagne della maison. Un’operazione che ha ridefinito il concetto di outdoor advertising, trasformando un angolo di città in galleria a cielo aperto. Sulla scia di Gucci sono arrivati anche altri brand a fare la stessa cosa: da Napapijri a Zegna per intenderci.

La street art e i suoi protagonisti si sono venduti al capitalismo?

A questo punto una domanda è legittima: la street art ha perso la sua carica anti-sistema, diventando parte di quel mondo capitalistico capace di assorbire e rivendere persino i gesti più sovversivi? In parte, sì. Oggi vediamo opere di street artist battute all’asta per migliaia di euro, pubblicate sui social, esposte in galleria, sulle copertine delle riviste, usate dai brand come linguaggio estetico per campagne globali. Ma nonostante la commercializzazione, la forza autentica della street art resiste ancora nella sua forma originaria: quella del gesto notturno, anonimo, non autorizzato. Quella scritta lasciata su un muro non per essere venduta, ma per essere vista. È un’arte che non chiede il permesso, non cerca consenso, ma sa ancora scuotere, far riflettere, disturbare. E proprio per questo, continua a essere necessaria.