Malcolm McDowell (non) è solo Arancia Meccanica

Intervista a Malcolm McDowell, ospite al Torino Film Festival, che si racconta a ruota libera, da “Arancia Meccanica”, Trump, al sogno di un western

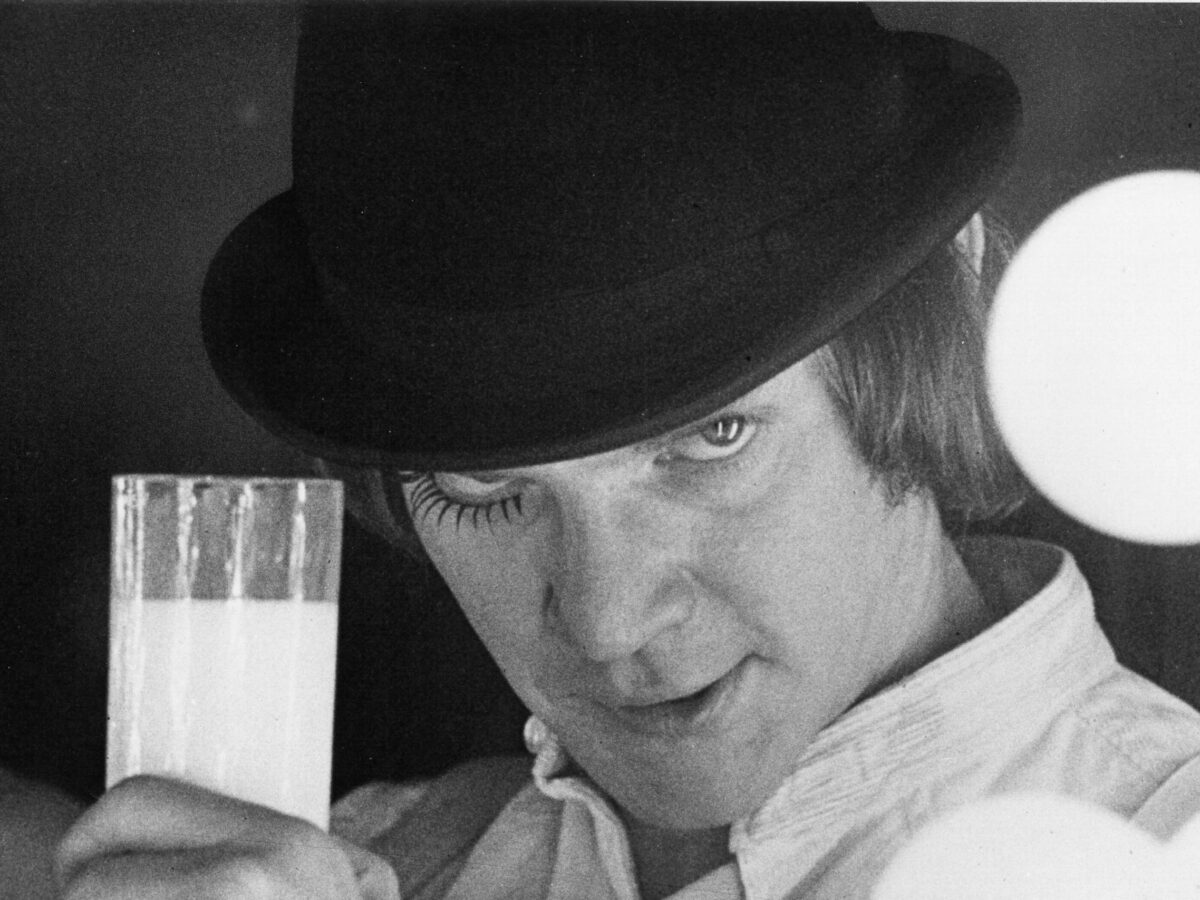

Malcolm McDowell, 80 anni (li festeggerà l’anno prossimo) è una vera forza della natura, un attore di carisma, esperienza, memorie e pieno d’humour (inglese ovviamente come lui) che da solo, anche in pochi minuti, oggi riesce a portarsi a casa un intero film, e marca il terreno, facendo la differenza. Un cavallo di razza mai dono e generoso, anche nel donarsi ai giovani, i suoi attuali seguaci, come all’ultimo Torino Film Festival, i quali non hanno smesso di fermalo, applaudirlo, a fargli domande sulla carriera, o su uno dei suoi ruoli più riconosciuti interpretati, Alex DeLarge in Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, uscito 50 anni fa. Un film, che a differenza di quello che si può pensare, non lo ha per nulla ingabbiato, è stato probabilmente il trampolino maggiormente prestigioso, non l’unico, ad aprirgli la strada (ancora infinita) di parti e progetti. A lui, oltre al Premio Stella della Mole, è stata dedicata una retrospettiva, una sintesi trasversale, partendo chiaramente dalla collaborazione-capolavoro con Kubrick e che poi ha toccato altri lavori: da Evilenko (nei panni del serial killer russo, Andrej Romanovič Čikatilo) diretto da David Grieco, Caligola di Tinto Brass, e in particolare If…/Se di Lindsay Anderson, uno dei suoi grandi mentori, insieme all’amico Mike Kaplan, anch’esso ospite in giuria nella manifestazione torinese.

A tenere banco, in ogni caso, rimane Arancia Meccanica, ed è impossibile sottrarsi parlando della miglior pellicola riguardo al tema della violenza urbana, sul rapporto tra società borghese (inglese) e gang metropolitane, in cui McDowell è Alex DeLarge, un Capo Drugo che guida la Durango 95, e sembra (non) voler dominare i suoi impulsi, dando semmai sfogo ad essi tramite pestaggi, stupri, atti vandalici, fino all’omicidio (non preventivato). Erano (sono) iniezioni di “ultra violenza”, le stesse che gli torneranno indietro tramite la “Cura Ludovico” (l’amato e stravolto Beethoven), mutandolo (in peggio), vittima anch’esso di un sistema e governo che su di lui sperimenta, peccando di superbia. Una pellicola incredibilmente attuale, controversa (allora), fortemente rivoluzionaria, piena di stili, anche di moda (con i costumi creati da Milena Canonero), capace di sbattere di fronte allo spettatore tutto il suo cinismo e crudeltà umana.

Proviamo a ripercorrere la genesi di Arancia Meccanica. Dal romanzo di Anthony Burgess al film di Kubrick. Che ricordi ha?

Con Kubrick litigavamo spesso sul set, d’altronde a quel tempo stava sfruttando un giovanissimo attore. Dovevo fare gratis la pubblicità per il film, si figuri, mi aveva fregato la percentuale dei profitti. Mi imbrogliò, insomma, facendomi pure firmare un documento in cui avrei rinunciato a tutti diritti.

Il set non fu facile allora

Girare con Kubrik era una cosa interminabile, sapevi l’inizio, ma non la fine. Perché il tempo non era una dinamica che gli interessava, c’era una pianificazione, che quotidianamente non rispettava. Ricordo una conversazione con Matthew Modine, dal set di Full Metal Jacket. Stava per avere il primo figlio. Chiese a Stanley quando avrebbero finito una scena di guerra, quella del primo assalto, voleva essere in sala parto, sapeva il giorno, era un cesareo. Kubrick gli disse “caspita, un bell’inconveniente”. Gli promise di finire presto, ci misero ben tre mesi.

Come costruì il personaggio di Alex?

La richiesta era che dovevo rendere questo ragazzo immorale, piacevole al pubblico, senza tradirlo, e senza tradire lui. Fu una grande sfida, ma dovetti trovare un mio stile, tra l’esagerato e l’emozionale. La stampa libera accusò il film di essere fascista, e così io ricevetti critiche perché avevo reso quel personaggio troppo divertente.

Kubrick era un genio in ogni caso.

Al di là di alcune parole poco lusinghiere, ho adorato lavorare con lui. Era una persona fantastica, esilarante, io mi davo da fare per poterlo divertire, e lui talvolta apprezzava i miei interventi, bastava che qualcuno lo conquistasse e seguisse l’onda. Come l’ultima scena di Arancia Meccanica, il discorso conclusivo del Ministro degli Interni inglese, con io nel letto d’ospedale. Vedo Stanley dietro la macchina da presa, è al solito ansioso, temo possa dire stop. Improvviso, mi faccio imboccare, rallento tutto, gioco, poi d’un tratto lo scorgo, stava ridendo, si godeva tutto. Allora ho capito che non avrebbe più seguito le parole del dialogo.

Anche il momento in cui balla e canta sulle note di Singin’ in the Rain fu opera sua, giusto?

Cercavamo un modo per girare la scena dello stupro, dove picchiamo lo scrittore. Dopo 5 giorni io ero lì annoiato, su uno scalino, aspettavo di capire come procedere. Allora Kubrick mi chiese “sai ballare?” Io saltai su, e cominciai a cantare Singin’ in the Rain: fu una cosa fatta in maniera spontanea, trovai il punto cruciale, una certa euforia. Un anno dopo mi invitarono ad una festa, lì c’era tutta la Old Hollywood, tra cui Gene Kelly, volevo me lo presentassero.

E come andò invece?

Girò i tacchi quando mi vide. Aveva ragione, gli rovinai un momento speciale, ma per me funzionò alla grande.

Se da un lato Arancia Meccanica rimane un cult, lo è anche tutta l’esistenza (artistica) di Malcolm McDowell. Cinquant’anni di storia e di performance memorabili. Si va dalla collaborazione con Lindsay Anderson con If (Se), O Lucky Man! a Britannia Hospital, Il bacio della pantera di Paul Schrader, diviso com’è stato (e continua ad essere) tra cinema indipendente, diretto da Robert Altman (I protagonisti o The Company), i grandi successi (tipo Star Trek – Generazioni o la comparsata in The Artist), fino a toccare la contemporaneità, basta riguardarsi l’ultima parte Bombshell nei panni di Rupert Murdoch, dov’è semplicemente straordinario. Tra idealismo e schiettezza, tra piccoli, grandi, momenti, McDowell è superbo anche quando parla di politica e Trump, che durante la nostra chiacchierata definisce ‘un idiota’. Ma nella realtà, quella più bella, c’è un sogno pronto per essere realizzato.

Un western. Era uno dei suoi obiettivi, giusto?

Finalmente lo farò. Si chiama The Last Train To Fortune, dirige Adam Rifkin. Questa è la storia di un insegnante inglese che viene espulso dalla sua scuola in Gran Bretagna, e decide di andare nel west americano. A quel punto prende un treno, e si trova a dover soggiornare in una stazione, perché ha perso la coincidenza, ma là non ci sono villaggi, ed è costretto a rimanere per una settimana, in una capanna abbandonata. Nella solitudine incontra un cowboy che si offre di guidarlo, valicando le montagne per raggiungere il luogo dove dovrà lavorare. Mi sta molto a cuore questo progetto, è un viaggio nel quale si susseguono delle lezioni di vita, lo avrei dovuto fare 30 anni fa insieme ad un amico, Bill Paxton. Ora che purtroppo è scomparso, ci sarà però suo figlio, James.

Confrontarsi con questo genere è quasi un rituale per ogni attore.

Una volta Sergio Leone mi propose di partecipare in un western, Giù la testa. Cenammo a Roma, lo ricordo benissimo, fu una vera esperienza, e lui aveva un grande appetito. Dovetti purtroppo declinare per un altro set. Capitò anche con Orson Welles, ci mangiai a una colazione in Spagna, arrivarono decine di piatti, ma tutti per lui.

Cosa deve avere un progetto per convincerla ad accettarlo?

In realtà mi sembrava già fosse una fortuna lavorare almeno una volta con Henderson e Kubrick. Non c’è un unico elemento che mi fa propendere a scegliere, certo è che dopo aver letto una decina di pagine di una sceneggiatura so se lo voglio fare oppure no. Non so cosa mi convince, a volte è il tema, a volte il regista, la location, i soldi.

Mai avuto un momento di crisi?

Il più difficile della mia vita è stato quando sono andato a girare il mio primo film in America, L’uomo venuto dall’impossibile. Lì mi sono innamorato della co-protagonista, che poi è diventata mia moglie (Mary Steenburgen, ndr) con la quale ho avuto i miei primi due figli, Charlie (attuale regista, ndr) e Lilly Amanda. Al divorzio volevo tornare in Inghilterra, ma non potevo, ero padre, rimasi lì per loro. Gli anni ’80 non furono un buon decennio. Detto questo la fama, l’andamento di una carriera, è fatta sempre di alti e bassi, fai delle cose per cui magari ti viene incredibilmente riconosciuto un merito, mentre in altre, dove ti sforzi tanto, capita di non essere notato.

Gli Stati Uniti. Che idea si è fatto dopo quello che è successo negli ultimi anni?

Il fatto disturbante è stato vedere come un baluardo della democrazia si sia infettato a tal punto da lasciarsi soggiogare in una situazione che veramente poteva prendere una piega terribile, fosse stato Trump un uomo intelligente. Grazie a Dio è stupido. Il peggio si è evitato, ma comunque è stato scioccante constatare quanto è radicato ancora il razzismo in America. Del resto c’è stata una Guerra Civile per questa ragione. Trump è un vero idiota, un ‘coglione’. Ricordo a un ricevimento negli anni ’80 di aver supplicato di non sedermi accanto a lui, è un uomo di un egogentrismo e narcisismo assoluto. Churchill diceva ‘se devo mostrarvi il livello di stupidità di un essere umano, vi faccio vedere uno che ha votato per me‘. Ecco la dice lunga. Ci siamo spero definitivamente liberati di lui.

Che tipo di violenza l’ha spaventa di più oggi invece?

Se parliamo di cinema, non mi piacciono il sangue gratuito, gli horror, lo stile ‘gore’, seppur abbia interpretato due lavori in questo senso. Se usciamo dal grande schermo e parliamo di altre forme di violenza, beh ne siamo ormai immuni visto quante ne vediamo in tv. Arancia Meccanica oggi, forse, non farebbe più scandalo, non so neanche se sarebbe stato possibile farlo nel 1969, se non fosse stato per il nome di Kubrick.