Cinema e tennis vincono ancora

“Una squadra”, dal 14 maggio su Sky, conferma l’importanza del rapporto tra cinema (tv) e tennis

Game, Set, match. Il cinema coglie ancora una volta dallo sport, e dal tennis in particolare, quanto mai in fermento oggi grazie ai talenti prodigiosi dei Berrettini, Sinner, Musetti, Sonego, Fognini, e i prossimi Flavio Cobolli, Franco Agamennone, la sua epica più bella. Non parliamo solo dei bei gesti, dei tuffi memorabili a rete, dei simboli e messaggi, ma di una tendenza visiva nel raccontare (ora) un’impresa epocale, che fece la differenza in anni complicatissimi. Eroi d’altri tempi, indimenticabili. Ma il tennis, sì sa, ha le sue regole, amate e (in)discusse, attraversa il tempo come pochi sport, rispecchiando stili e filosofie, e così fa il cinema, capace certe volte però di “rispettare” lo spirito di un avvenimento, giocando di dritti e passanti da antologia.

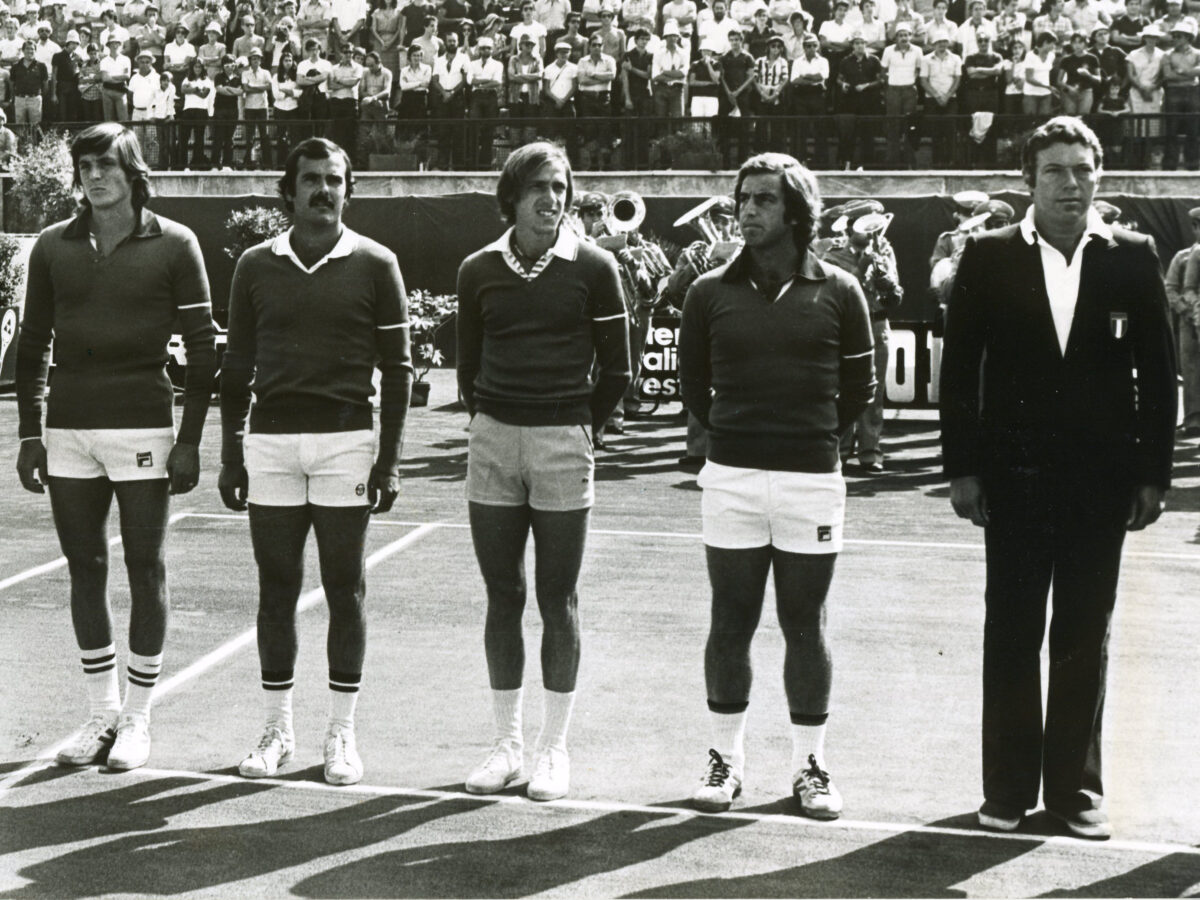

Loro sono Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli, capitanati da ‘Re’ Nicola Pietrangeli. Loro, più di altri. Nel 1976 fecero qualcosa di straordinario vincendo la Coppa Davis a Santiago del Cile (tutt’ora rimangono gli unici) contro i padroni di casa, contro un Paese, lo stesso di Pinochet e degli omicidi di massa, là dove nessuno voleva andare, che ancor prima di giocarsela ad armi pari, in Italia, li aveva invece minacciati, contestati, accusati di essere fascisti, trattati come ladri, accogliendoli, poi, in quei drammatici frangenti, addirittura da reietti. Polvere e gloria. Storia e storie. Il nastro si riavvolge, e fa brillare i tanti momenti della docuserie, Una squadra, diretta da Domenico Procacci, fondatore-produttore di Fandango.

Un progetto scritto insieme a Sandro Veronesi e Lucio Biancatelli, in onda in sei puntate dal 14 maggio su Sky Documentaries (dopo i tre giorni al cinema). Uno spaccato divertente, inedito, di raccordo, tra il 1976 appunto, l’anno magico, e i successivi tre, che a tratti strizza l’occhio alla commedia italiana di Monicelli e Scola, nel quale ognuno, però, intrattiene, condividendo attimi, ricordi esilaranti, aneddoti, curiosità, risse storiche sugli spalti, come quando Panatta, provocato in Spagna, si mise a menare le mani, e per sbaglio prese l’unico connazionale, dei “vaffa” di Zugarelli rivolti in quell’occasione al console italiano, incautamente entrato negli spogliatoi. Aneddoti, riflessioni, verità, antipatie, goliardie, diviso in episodi esistenziali, per fare i conti sì, senza prendersi troppo sul serio, anche riguardo le fratture che contraddistinsero il gruppo e lo stesso Pietrangeli, boicottato, quasi da tragedia shakesperiana, un anno dopo il trionfo. Non solo l’impresa collettiva, ma la forza dei singoli, e di personalità, come appunto Panatta, conquistatore sul campo, come fuori, e simbolo di un atleta per nulla convenzionale.

Ma il tennis, oltre che metafora di vita (Open, autobiografia-bestseller di André Agassi, lo continua a insegnare, rileggendolo) è soprattutto esperienza, sacrificio, consapevolezza, strategia, ideali, valori, voglia di abbattere le barriere, anche culturali, altresì politiche, romanzo di formazione. Nella storia del cinema, recente e non, la racchetta è diventata così lo strumento (l’oggetto del desiderio narrativo) perfetto nel delineare il cambiamento di un movimento. È il sogno americano di Richard Williams, nell’ultimo Una famiglia vincente – King Richard protagonista Will Smith (premiato con l’Oscar di miglior attore nella serata nefasta e folle dello schiaffo a Chris Rock), autocelebrando la genesi delle due sorelle Williams, Serena e Venus, e soprattutto di chi la mise in opera, lottando contro tutti. Un lavoro ricamato su misura, politically correct, eppure termometro ancora una volta di come questo sport abbia di fatto influenzato artisti, registi come Michelangelo Antonioni (l’ultima scena meravigliosa di Blow Up e della partita immaginaria), di sceneggiatori e produttori.

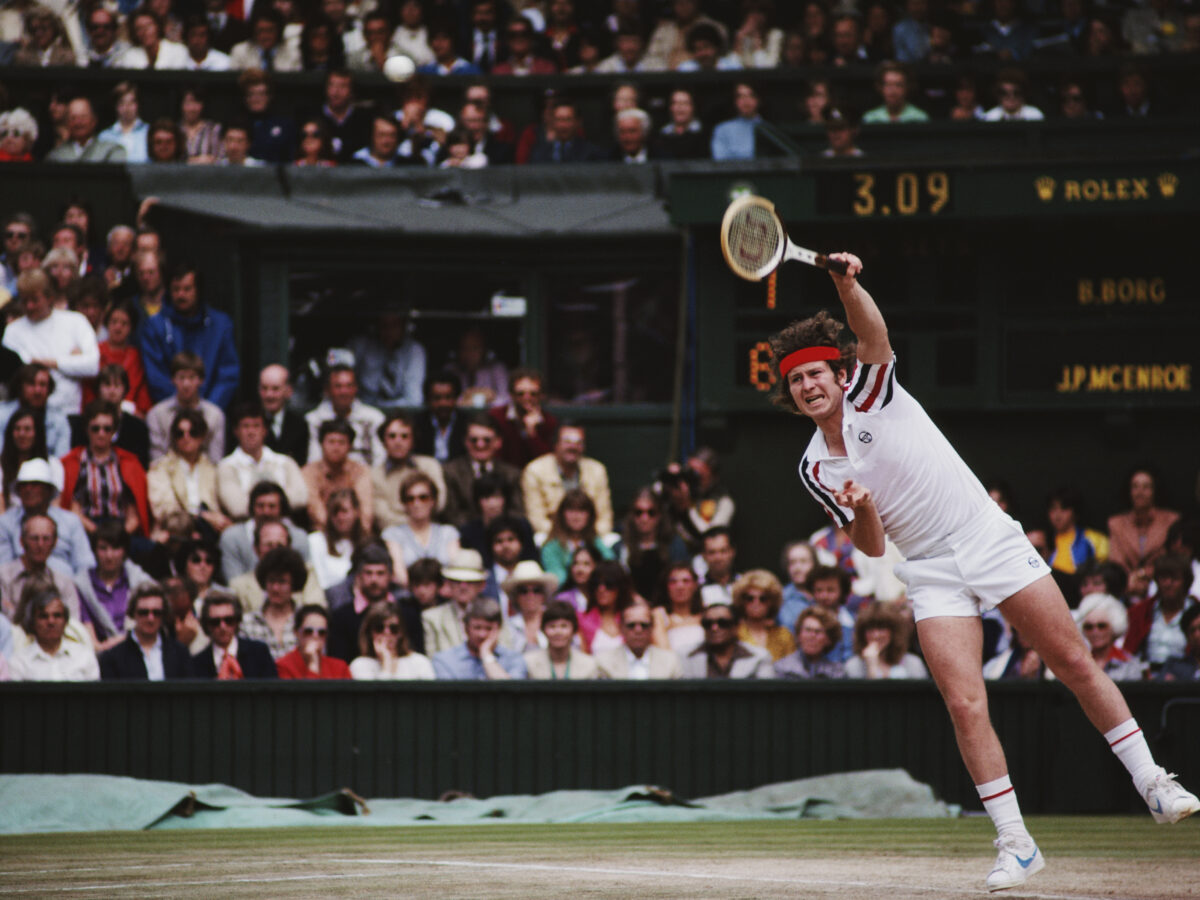

Borg McEnroe

Ciò che poteva delinearsi come un semplice biopic, si trasforma gradualmente in un viaggio emotivo, psicologico e di riscoperta, non solo di un periodo d’oro, quello dei Connors, Fleming, Gerulaitis, ma soprattutto legato a due icone vere, entrate a far parte di un meccanismo leggendario. Siamo nel 1980, a ridosso dell’inizio dell’ultimo e decisivo set di Wimbledon, i Championships, il torneo per eccellenza da sempre, sogno e ambizione dei tanti professionisti della racchetta, “l’erba battuta” direbbe il grande Gianni Clerici, che in pochi hanno saputo conquistare da “giardinieri” come Roger Federer. È la sequenza iniziale, l’ingresso ad un racconto imprevedibile, perché a stravolgere le pagine delle statistiche non sono sempre e solo i numeri, ma le personalità dei singoli. Björn Borg e John McEnroe scrissero di fatto in quell’epoca una rivalità umana e sportiva, difficile da ritrovare con la medesima intensità e diversità. Da una parte lo svedese di ghiaccio, l’Orso, era il numero uno del mondo, silenzioso, rigoroso, regolarista diremmo oggi, una macchina imbattibile, in grado di studiare ogni minimo dettaglio tecnico e mentale, idolatrato al punto di essere considerato una vera rockstar, l’atleta, che martellando dalla riga di fondo con il rovescio bimane e il top spin, inseguiva il suo quinto e consecutivo titolo. Dall’altra il giovane talentuoso americano, McEnroe, già numero due del ranking, genio e sregolatezza, che sapeva rischiare però, dando spettacolo grazie al serve and volley e col suo carattere, impulsivo e irascibile. Due agli opposti, eppure molto simili pensando a ciò che si portavano dietro.

Tra flashback e virate temporali, le origini di ognuno prendono forma nella propria adolescenza, intrecciandosi con i momenti salienti di quel match. C’è l’’ascesa di Borg, ex ragazzo irrequieto e il suo sogno di diventare il migliore partito facendo rimbalzare la pallina contro il garage di casa a Södertälje. Imperfetto e acerbo, riuscì a combattere presto contro le fragilità e pressioni sociali, il debutto in Davis a 15 anni, la fama che successivamente lo travolse. McEnroe invece, SuperBrat, il super moccioso, così lo soprannominarono, l’anticonformista dai capelli spettinati e rossicci, si affacciò in quel mondo convinto di poterlo cambiare: lui, il ragazzino timido e disciplinato, che fu spronato alla ricerca della perfezione dalla madre, cercò di superare i suoi limiti, per diventare anch’esso il migliore.

John McEnroe – L’impero della perfezione

Godard diceva ‘i film mentono, non lo sport’. E così i suoi campioni, capaci ancora di incarnare la perfezione in certi momenti. John McEnroe, ancora lui, faceva parte della cerchia degli eletti, ed è proprio in questa sorta di trattato visivo (a colori e in bianconero) diretto da Julien Faraut che tutto si sviluppa: analizzare il corpo, i movimenti, il tennis e il cinema come riflessione tecnologica e analogica. A partire da alcune pellicole in 16 mm sul grande tennista americano: le immagini scorrono al rallentatore e da diverse prospettive, vediamo la sua schiena piegata, la posizione non convenzionale, i suoi piedi durante il servizio. La musica trasforma le singole scene in opere rock, McEnroe serve, illumina, gioca contro i suoi stessi momenti d’ira, ed il risultato è di quelli imperdibili.

D’altronde, come recita Andrè Agassi in Open: “Il tennis usa il linguaggio della vita. Vantaggio, servizio, errore, break, love, gli elementi basilari del tennis sono quelli dell’esistenza quotidiana, perché ogni match è una vita in miniatura”.